背景

子育て・介護・障がいなどの要因でフルタイム勤務が難しい人の就労先の選択肢が非常に限られている中、好きな時間に好きなだけ安心して働ける仕組みを作らなくてはいけないという使命感から事業が始まりました。

実施内容

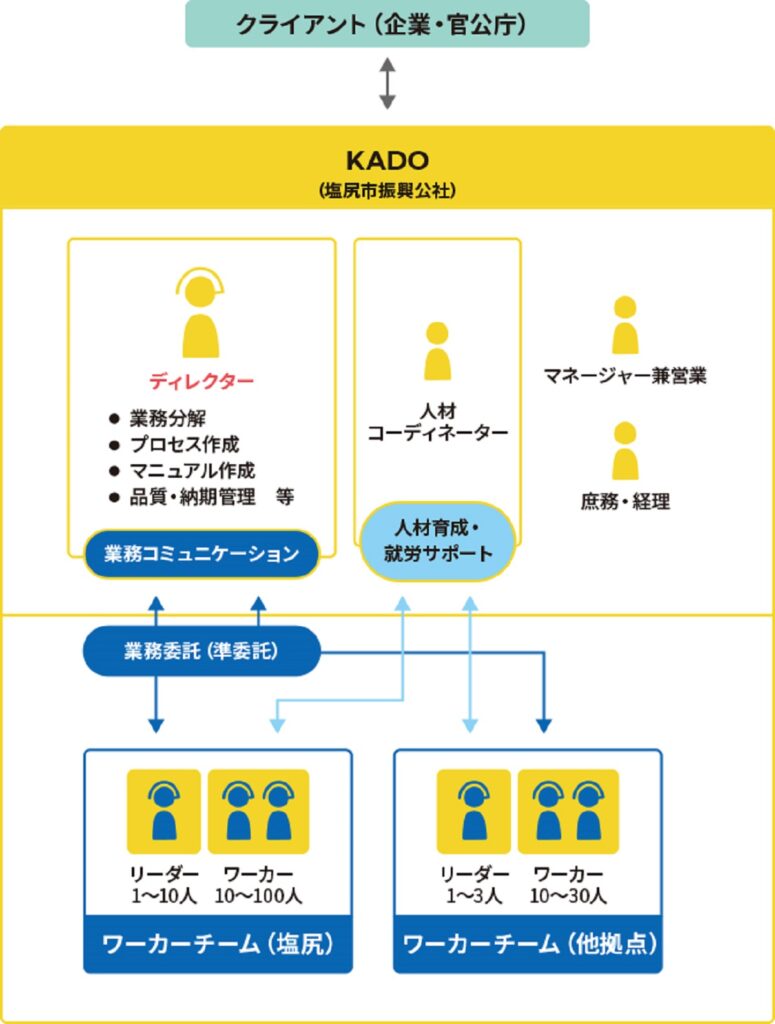

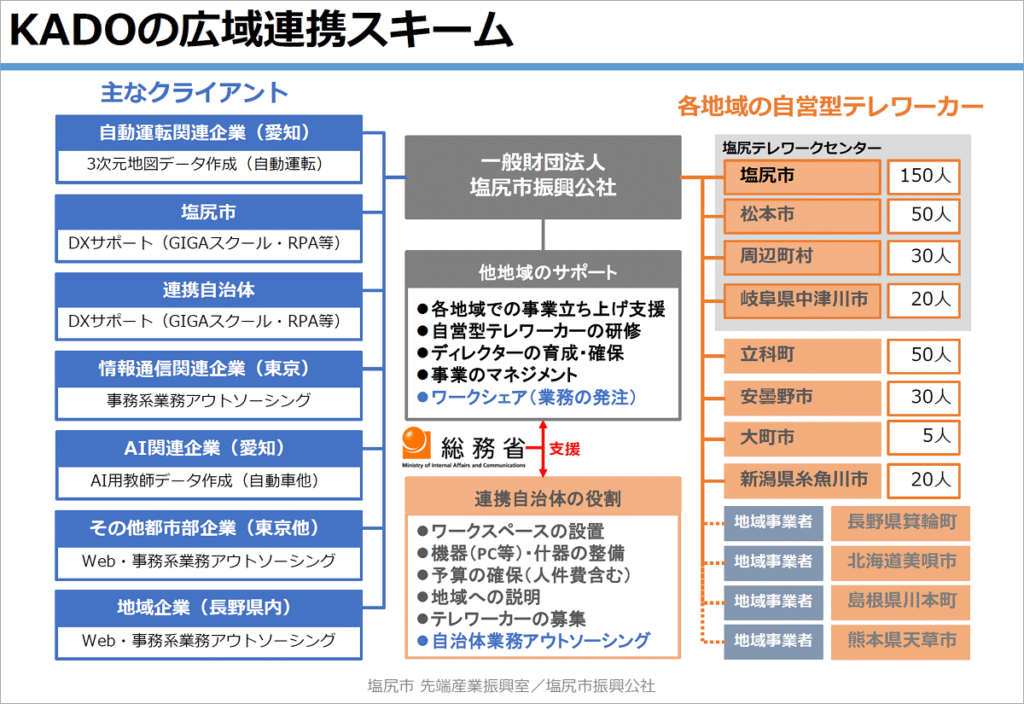

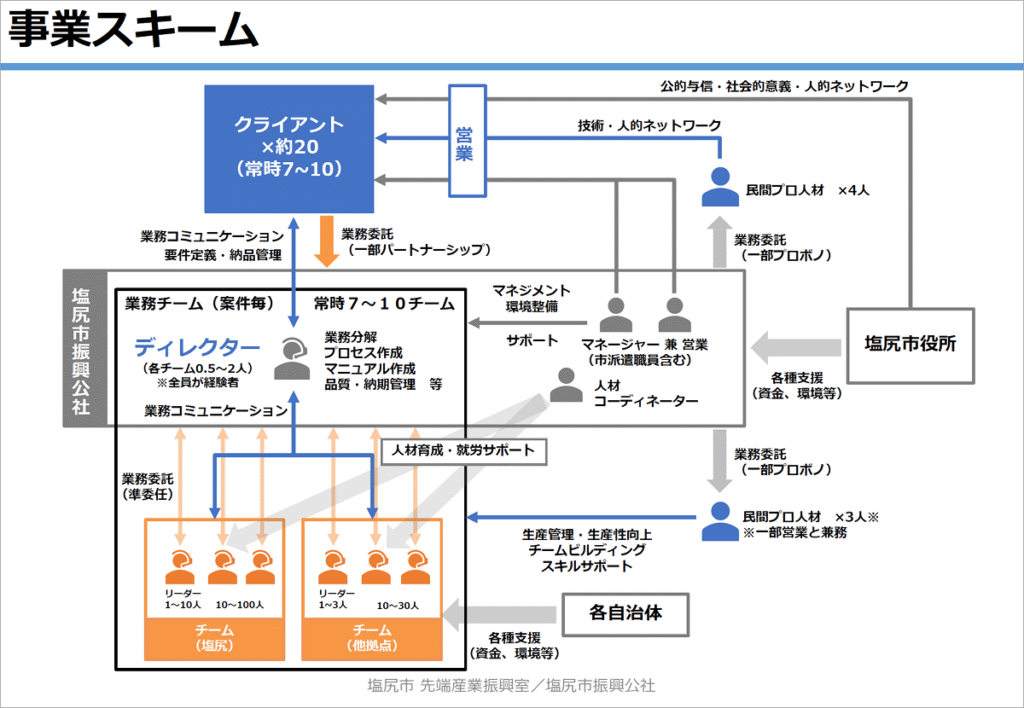

塩尻市では、2009年に市が出資する(一財)塩尻市振興公社が設立され、2010年より、ひとり親の在宅就業支援として、自営型テレワーク推進事業「KADO」を実施しています。主な事業は、①企業の皆様の業務サポート、②ICT業務でのスキル・コンテンツ等の研修サポート、③自治体と連携した地域の就労支援等のコンサルティングを行っています。

| ①業務サポート | バックオフィス、ICTで実現する業務改善サポート、教育の効果を高めるDXの実現、データアノテーション ICTを活用した次世代交通推進業務 |

| ②教育 | ICT業務で必要とされるスキルの基礎やコミュニケーションスキル、ビジネスマナーなどのコンテンツの研修 |

| ③コンサルティング | 地域の就労支援等の課題を抱えている自治体様むけにKADOで培ったノウハウをご提供 |

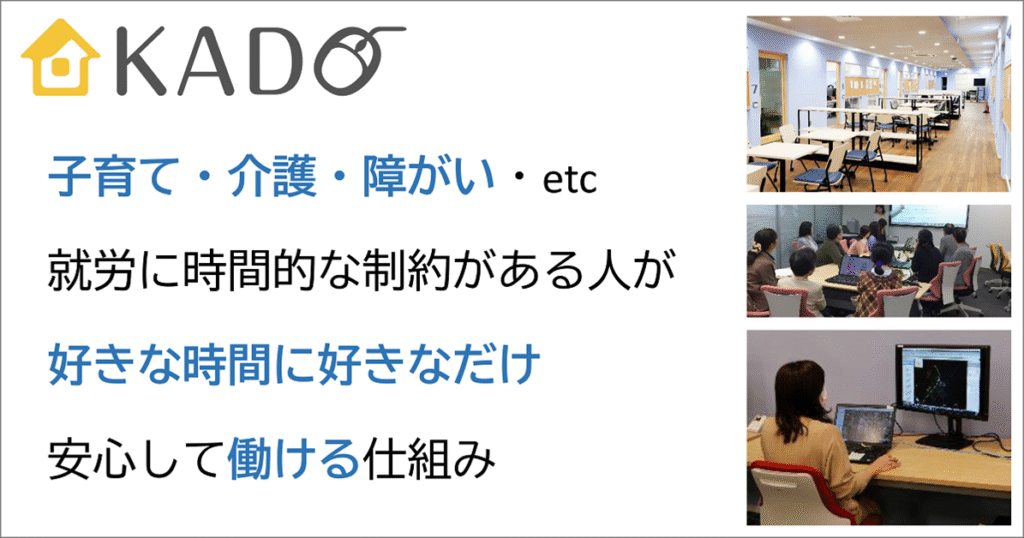

ワーカー(業務委託(準委任)の形で契約)へのリスキリングの他、人材育成の工夫点として、として、実務を担当するワーカーとクライアントの間で、業務コミュニケーションや業務分解、マニュアル作成、品質・納期管理等を行うディレクターの育成に力を入れてます。その結果、地域人材のみで維持できるサービス体制を構築出来ており、業務内容としても、GIGAスクールサポート(学校でのICT活用支援)、自動運転用3次元高精細地図作成などの先端分野があります。

ポイント

- 厚生労働省の「ひとり親家族等の在宅就業支援事業」という枠組みで事業を開始しました。当時の福祉事業の受託コンサルティング会社との人の縁もあり、事業実施に至ったほか、もう一つの要因として、いわゆるクラウドソーシングのビジネスを各地域で立ち上げワーカーさんとして一人親の皆さんを採用していくという事業モデルは、行政では実施できず、民間事業者もしくは塩尻市のように外郭団体があり、そこが実行できることが条件でした。

- 就労のセーフティーネットを作るのが当初の目的であり、現在至っているデジタルワーカーの育成、リスキリングという目的は実はありませんでした。

- 事業の立ち上げ時のリスクとして、地方公務員法で定められているジョブローテーションがあります。このリスクを乗り越えた大きなポイントとして、地域の方を巻き込むことができたことが挙げられます。事業の立ち上げ当時から地域でソーシャルアントレプレナー的に動いていただいた方が、現在もKADOのマネジャーを担っています。

- 【現場での障壁】事業を立ち上げ、続けていく中で、受注が伸びないなどの危機もあり、継続できる自治体はごくわずか

- 【解決策のヒント】人の縁や自治体としての組織のあり方、地域を巻き込む姿勢も最大限活用し、継続できている

- 顧客起点でサービスを作ってきたということが一番の工夫点である。ここでいう顧客は2つあり、1つ目は「クライアント」が何を望んでいるのか、何を価値として提案すべきなのか。2つ目は「ワーカー(振興公社とワーカーには雇用関係にはなく、パートナーシップ契約を結んでいるためワーカーも顧客にあたる)」が何に困っているのか、何を求めているか。これらを掛け合わせたスキーム、場所、サポートを顧客起点で作ってきました。

- ワーカーのスキルについては、クリエイティブ系を習得すると、仕事が少なく、あっても地域企業に競合がいて民業圧迫になってしまう。行政がコストを投じて作った組織が、ビジネスの経済合理性の中で奮闘している中小企業をつぶすことになりかねない課題がありました。

- そこで、仕事を取ってきてからリスキリングするようにしています。まずはレッドオーシャンでない仕事を見つけるようにしており、そのために必要なスキルとワーカーのスキルのギャップを埋めるためにどういった内容のリスキリングが必要か設計しています。現在はワーカーのスキルがついており提案型の営業もできるようになってきました。

- 【現場での障壁】専門的な技術習得は、地域企業との競合、民業圧迫の要因となり、技術習得の方向性に苦慮

- 【解決策のヒント】ブルーオーシャンである仕事を見つけ、そのための必要スキルに対するリスキリングで技術習得を目指した

【資料・参考情報】

(一社)塩尻市振興公社 https://kado.shiojiri.com/