背景

1980年代に路線バス事業への参入規制が緩和されて以降、グレーター・マンチェスター(マンチェスターと周辺都市で構成される都市圏)では大小30以上の民間事業者によってバスサービスが供給されてきました。しかしながら、繊維産業の衰退により人口が減少する中で、バスの利用者も減少し、路線の廃止や事業者の撤退、あるいは夜間や週末を中心とした減便が行われました。2022年のマンチェスター全体のバスの総走行距離は、1977年から38%も減少しています。この結果、グレーター・マンチェスターの住民の70%は地域の中心部まで30分以内で行くことができない状況に置かれ、自動車への依存も高まっていました。

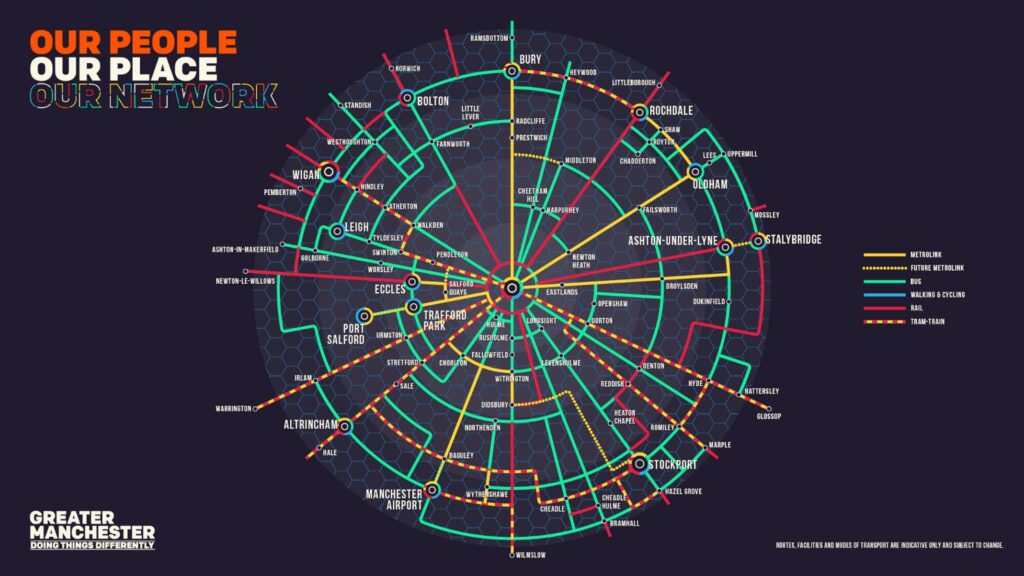

こうした中で、1992年に開業したMetrolink(トラム)はバスとは異なり、TfGM(グレーター・マンチェスター交通局)が主体となった公営交通して運行を開始しました。トラムは安い運賃と安定したサービスで人気も高く、利用者数は増加の一途をたどりました。そこで、バス、Metrolink、さらには自転車や徒歩等のアクティブトラベルを含むマルチモーダルの交通サービスを統合し、TfGMが一元的に経営する「Bee Network」という単一のブランドに統一し、マイカーから持続可能な移動手段への転換といった住民の行動変容、脱炭素化、都市の持続的な成長を目指すリ・デザインの取組が、2017年から始まりました。

実施内容

2017年、グレーター・マンチェスター市長のビジョンとして、マルチモーダルの交通サービスを「Bee Network」という単一のブランドに統合し、移動を変革するリ・デザインの取組が打ち出されました。その第一歩は自転車ネットワークの整備でしたが、ほどなくしてバス、Metrolinkにもリ・デザインの対象が拡大されました。Bee Networkを構成するバス、Metrolink、シェアサイクルは、すべて同じ黄色(レモンイエロー)に塗られており、さらにBee Networkのロゴと、労働者の街マンチェスターを象徴するミツバチのマークが入っています。このブランディングにより、公共が経営する、安定して信頼性の高いサービスであること、また自分たちの交通であることを住民に印象付けています。

バスの統合においては、バスネットワークを行政の管理下に置くことで住民の移動に必要なサービスを確保するべく、バスのフランチャイズ化が提言されました。2023年から3段階を経て、2025年3月にグレーター・マンチェスター内の全てのバス路線がフランチャイズ化され、バスとMetrolinkのBee Networkへの統合が完了しました。現在では、バスとMetrolinkでは運賃(初乗り£2)の統合や、共通の非接触決済の導入が実現しています。

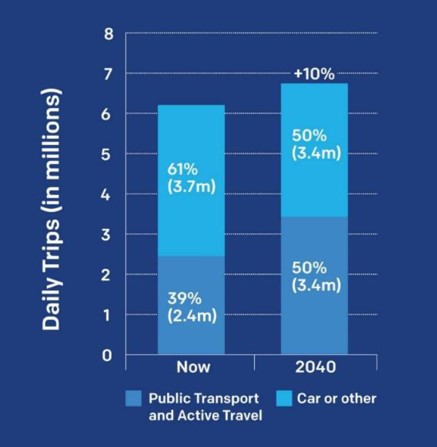

TfGMが策定している交通戦略では、2040年にマイカーとそれ以外の分担率を各50%にすることを目指しています。具体的な施策としては、主要な放射・環状路線で最大12分間隔のバスサービスを供給すること、平日は全人口の90%に対し、自宅から400m以内の停留所に30分間隔のバスまたはMetrolinkサービスを提供すること(難しい地域はオンデマンド交通で補完する)、バス停の改善などを掲げて、様々な取り組みが即座に実践されています。

「Bee Network」の一員であるトラム・バス・シェアサイクルの運行は異なる民間事業者だが、車体色から看板まで、シンボルカラーであるレモンイエローに統一されている(出典②)

Bee Networkへの統合により、以下のような効果が表れています。

- 公共交通の利用者数はコロナ前の予測に対し6.6%上方で推移

- バス運賃の平均15%の値下げ

- ゼロエミッション車のシェア拡大(25%)

- 経年の浅い車両の増強(車齢4年未満が75%)

- 定時運行率の改善(フランチャイズ化前66%→統合第1フェーズでは80%超え、第2,3フェーズも70%超)

- バス1km当たりの運営コストを、民間市場への介入ケースと比較して1/3削減

- 今後は2028年にかけて、主要8コリドーの地域鉄道の統合が予定されています。

「Bee Network」のロゴマークのミツバチは、労働者の街マンチェスターを象徴するアイコンで、まちなかにも至る所にミツバチが描かれている(出典②)

交通戦略では2040年までに公共交通とアクティブトラベルの分担率を50%とする目標を打ち出し、マイカーと公共交通の「ライトミックス」(かしこい再配分)に取り組んでいる(出典③)

ポイント

- 運賃や情報が運行会社ごとに異なっていたことでサービスレベルが低下していたバスサービスについて、行政の介入によってコントロールすることで、改善に成功しました。

- グレーター・マンチェスターは10のCouncil(地方自治体)で構成されており、Councilごとに意見も異なっていましたが、市長が意見をまとめあげました。また、バスのフランチャイズ化にも事業者から多くの反対がありましたが、市長及び交通局職員が、明確なビジョン、事業者にとってのメリットを提示し、時間をかけて交渉することで解決しました。

- 英国では税金の多くが中央政府に集約されるため、運賃値下げや車両更新等にかかる財源の確保が課題でした。そこで、輸送資源を統合することに対する投資が都市のビジョンの実現につながるという公共の利益をアピールすることで、政府からの補助を引き出しました。

- TfGMのオフィス内にはコントロールセンターが設置されており、停留所の防犯カメラ映像やバス・トラムの運行状況を直ちに把握できるよう近代化が急速に進んでいます。

- フランチャイズ化だけでなく、運賃の低廉化など、マンチェスターの取組の多くは、公共交通が市民に広く利用されているロンドンを参考にしていることが示されています。近年ではマンチェスターの成功例から、バスサービスを行政主導に戻す都市や、フランチャイズ化を検討する動きが国内他都市にも広がっており、英国内では優れた先進事例に学ぶ好循環が続いています。

TfGMのオフィス内に設けられたコントロールセンターでは、市内を走るバスやトラムの状況が常にモニタリングされている

【資料・参考情報】

①Future Transport Network(2019.6.24 Greater Manchester Combined Authority)

②IBS撮影

③Greater Manchester Transport Strategy 2040(2021.1 TfGM)

④牧村和彦(2022):公共交通は誰のものか? 議論のヒマ無し、官民連携「競争から共創」急げ、メルクマール、2022年5月11日