2024 年 1 月 10 日発行

著者 片桐 暁

監修 / インタビュー 筑波大学教授 谷口 綾子

編集 / インタビュー / 文字起こし 筑波大学学士 4 年 林 凜太郎

もくじ

- 1 『ガチャ万』 ――商社への憧れと就職

- 2 運命の電話 ――見附からの上京者たち

- 3 目に灼きついた老女の姿 ――健康をまちづくりの核に

- 4 出会い ――久野先生と健康教室

- 5 たまり場 ――『ネーブルみつけ』の誕生とねらい

- 6 コミュニティづくり ――偶然の出会いを誘発する

- 7 まちを縫い上げる ――先駆的な交通ネットワーク

- 8 縮合政策 ――50 年後のグランドデザイン

- 9 人事評価 ――挑戦しやすい環境づくり

- 10 道 ――日本一健康なまちへ向けて

- 11 歩行者優先 ――まちと人とクルマの関係を見直す

- 12 「健幸」の発明 ――wellness という概念を日本語に

- 13 EBPM とは ――根拠こそが人を動かす

- 14 無関心層 ――残りの 7 割の動かし方

- 15 健康アンバサダー ――口コミと行動変容

- 16 政策自慢合戦 ――市職員のプレゼン力を磨く

- 17 地域サポーター ――地域市民と市職員とをつなぐ

- 18 災害を超えて ――ソーシャルキャピタルの向上

- 19 悠々ライフ ――定年後のコーディネート

- 20 学校の改革 ――市民が支える、未来の市民

- 21 引き継ぎ ――後継者を見い出す

- 22 「神様がついている」 ――屈しないモチベーション

『ガチャ万』 ――商社への憧れと就職

南北に伸びる細長い新潟県のちょうど地理的に中心の位置に、見附というまちがある。県内でもっとも面積の小さい市であるが、平成の大合併の波にも飲まれず独自のまちづくりを選択し、現在に至っているユニークなまちである。

のちに見附市長となり、そうした意思決定にも大いに腕を振るうことになる久住(くすみ)時男は、そのまちで 1949 年に生まれた。久住が子供時代を過ごしたかつての見附は繊維の工場が多く、場が少しでも大きくなれば起業をして金持ちになれる、そんな夢と可能性を持ったまちだった。特に朝鮮戦争時には、特需で繊維業が大いに潤った。『ガチャ万』という言葉があり、それは「繊維の織機が一回ガチャンとなれば 1 万円の価値が生まれる」という意味だったという。

往時の見附には料亭文化がまだ残っており、多いときには 50 人近くの芸者がいた。現在の大手商社は繊維業がきっかけで大きくなったものが多く、久住が小さいころには、丸紅や伊藤忠などの商社の契約が料亭で行なわれていたとも言われている。大人が料亭で派手に遊んでいるのを見て、久住には自然と商社への憧れがはぐくまれた。

久住は長じて隣町の長岡の高校へと通い、やがて上京して、東京は青山学院大学、経営学部の学生となった。大学卒業時には繊維業が衰えていたため、就職活動の頃合いには、繊維業を営んでいる叔父から「就職するなら糸偏のない商社に行け」と言われていた。その言葉を受けて久住は、大阪の中堅商社であるイワタニ(岩谷産業株式会社)で働くことになる。10 年ほど、カナダ・アメリカの木材を輸入する仕事に携わったのち、仕事の流れで当時イギリス領であった香港に駐在し、1994 年に日本に帰国した。

帰国したのちは、幕張の営業開発本部に2 年半所属することになったが、その頃の商社には、あらゆる分野を総合的に扱っているからこそ、今後「まちづくりをやるべきだ」という流れがあった。その一環でまちづくり関係の仕事に携わったことで、久住は、そののちの人生に大きな影響を及ぼすことになるさまざまな体験をすることになったのだった。

一例として久住は、その時期の二年ほど、奈良県の下北山村に関わったことがある。そこでは、自治体の参考人としての発表を村議会で経験した。当時でコンサル料 800 万円ほどの提案を行なったが、それが久住にとって初めての議会体験であり、初めてまちづくりに触れることができた機会でもあった。

そののち、2 回目の香港駐在に赴くことになり、まちづくり関連の仕事から離れることとなったが、そんなきっかけから、商社にいながらにして自治体の首長などとのつながりを持ち、まちづくりの視点を得ることができたのである。久住はそののち、中国領となった香港を経て、ベトナムのハノイに駐在。1999 年、50 歳の年に、再び日本に帰ってきた。

運命の電話 ――見附からの上京者たち

2 度目の帰国後、久住は東京駅の近くでイワタニの子会社を経営していた。そんなある日のことである。突然、ふるさとである見附の人物から、「6 時半に東京駅で待っている」との一方的な電話がかかってきた。仕事が終わって赴いたところ、繊維業の社長や地元の名士たちなど、当時の見附のリーダーともいうべき一団が、彼らのたっての願いを携えて待っていた。「会社をやめて、見附に戻ってきてほしい。見附市の市長をやってくれないか?」

見附は前述のように繊維のまちであり、一時は工業出荷率の、実に 90%が繊維というほどであった。しかし日米繊維交渉1 により、日本の繊維産業を抑制するという条件で沖縄返還の取り決めがなされたため、繊維産業は戦後最悪の状態となってしまった。『糸を売って縄(沖縄)を買った』という言葉があるように、業界全体が苦しむ時代となり、見附はまさにその煽りを食ってしまったのである。

繊維関係の中小企業の社長の中では、保険金などを目的として自殺する者が増えるまでになっていた。まちとしては、なんとかこの窮状を脱したい。しかし渦中にある住民では発想の転換は難しい。そのため、見附に縁があり、かつ面白い発想をする者はいないかと探した結果、久住に白羽の矢が立ったというのが事の次第であった。

久住の中には「企業経営は限定責任の中で」という信念があったため、なぜ自らの命を投げ出すようなところまで責任を負ってしまうのかという、無念さにも似た思いが込み上げていた。実際に見附の友人が亡くなっていることなどもあって、心は揺れた。しかし 52 歳という年齢であったことや、自分の家族は見附に縁がないということなどもあり、その時、そしてしばらくの間は、市長選立候補の申し出を断っていた。だが最終的に妻に相談をしたところ、久住自身だけであれば行っても良いのではないかという話になり、単身赴任市長というかたちで見附市に戻り、選挙に出馬することになったのである。人生の大きな決断であった。

「選挙は前市長の病気に伴うもので、対抗馬は誰も出ない」というのが当初の話だった。しかし実際には「そんな若いものに市長は任せられない」という市民のグループから、前市長在任時の副市長も出馬することに変わっていた。小中学校の同級生の応援や、市民活動のバックアップなどもあったことで、最終的には幸運にも選挙に勝つことができた。2002 年のことである。以降は 8 年間を単身赴任市長というかたちで勤め、3 期目で見附に家を建て、東京と行き来をするのが、久住の生活スタイルとなる。

目に灼きついた老女の姿 ――健康をまちづくりの核に

久住にとって、選挙中の忘れられない 1 つの光景がある。

自然公園沿いの街道に選挙カーを走らせていたときのことである。1 人の老女が、シルバーカーを押しながら必死に歩みを進めているところに遭遇した。選挙カー内からそれを見た久住は、「あの女性は家族に迷惑をかけないよう、寝たきりにならないように必死なのだ」と、その表情が深く心に刻み込まれた。ほんの通りすがりざまではあるが、この経験から「健康」というものに取り組むべきだと久住は実感したのである。

さて、いざ市長に就任してみると、職員を含めて、誰も彼もが昔の体質の中で緩慢に動いているようであった。まちの産業が極度に衰え、未来に確信が持てず、何人かが自殺してしまうまでに追い詰められるといった事態は、ここまでまちの活気や自信というものを奪ってしまうものなのか。

何から取り組もうかというとき、特段アイデアが浮かんだわけではない。しかし自身が市長になる少し前、前市長が、茨城県大洋村の運動教室の話をテレビで見て、健康の分野における運動のスペシャリストである筑波大学久野譜也先生の運動教室を見附市で行なうべく、話を進めていたということを思い出した。

一般論としては、前の市長が進めていた施策を次の市長がそのまま引き継ぐことは少ない。しかし久住には、前市長の取り組みを引き継ぐことにさして抵抗がなかった。それほどまでに政治の“常識”にとらわれない、フレッシュな人材であったともいえる。その久住の目からして、この取り組みは見附市を良くしていくために必要なことだと感じられた。何より「良いと思うものは、すべてやらなければならない」。久住の抱いていたこの強い意志が、施策を引き継ぎ、前進させる力になった。この一連の経緯の中で、久住は健康によるまちづくりの良きパートナーとなる「久野先生」と出会うことになる。

出会い ――久野先生と健康教室

久住はそれまでの人生で、大学の先生という人種にはあまりお目にかかったことがなかった。しかし初対面の時から、久野先生とは馬が合った。お酒好きな久野先生は、見附に来るたびに久住と一緒に飲みに出かけた。好奇心旺盛な久野先生は久住にさまざまな質問をぶつけ、久住が相談をもちかけると色々なアイデアでそれに応えた。後述する『久野塾』などは、そこから 生まれたものの 1 つである。

実は久野先生は当初、久住の地域コミュニティへの取り組みに対してやや懐疑的であった。しかし久住の情熱や、実際の取り組み、そして成果を見るにつけ、久住の意図が次第に理解できるようになってきた。「公共交通の運賃を下げて、見附をお金のかからないまちにしたい」「定年になっても、月曜日から日曜日まで予定が埋まるまちにしたい」久住はこうした思いの数々を久野先生と共有した。

さて、前市長の置き土産となった久野先生の運動教室へと久住は足を運び、参加している市民の話に耳を傾けてみた。「運動教室を始めてから、階段を上がるのがとっても楽になりました」といった声に代表される参加者の声を通して、久住はこの取り組みは非常に良いもので、継続すべきだとの確信を深めた。

1 つの運動教室には 2〜30 人の参加者がおり、(当然ながら)何の変哲もない、いわゆる普通の部屋の中で行なわれていたため、他の市民からは活動の様子が見えない状態であった。ここで久野先生は、大胆な提案を久住に持ちかけた。

「この活動をもっと広めるために、運動教室で運動している皆さんの姿を、市民全体に『見える化』しませんか?」。

健康をめざす活動は、お金や時間に余裕がある人だけがするものではない。「家族に迷惑をかけないように生きよう、迷惑をかけないように死のう」という切実な思いをかかえて運動に励んでいる人たちがいる。そう考える久住にとって、まちの真ん中で晴れ晴れと体を動かせるようにしようという久野先生のアイデアは、まさに我が意を得たりというべきものだった。

久野先生のこのアイデアは 2004 年、『ネーブルみつけ』にて花開くことになる。

たまり場 ――『ネーブルみつけ』の誕生とねらい

「まちづくりには、その核となる、自然と人が集まるような施設を作らなければならない」と久住は考えていた。キーワードとなるのは「たまり場」だ。見附にはたまり場がない。

そこで久住は、新潟県内の行政が運営している、たまり場と呼べる場所を副市長に視察してもらい、その要素を抽出した。あたらしくできる見附のたまり場では、それらの要素をすべて網羅するのだ。

撤退したスーパーマーケット跡を買い取った、たまり場の予定地には、こうして「お年寄りがいつでも過ごせる空間」「市内各店の特産品を買える場所」「飲食ができる場所」「雇用情報コーナー」「住宅情報が見られる場所」「子育て支援センター」「親のためのたまり場」「勉強ができる場所」などの要素が複合された。またそこには、市民が市と直接に接することができる行政組織である「まちづくり課」もつくられた。2004 年、こうして市民交流の場である『ネーブルみつけ』が誕生した。

(出典:まちの駅ネットワークみつけ)

ネーブルとは「へそ」を意味し、見附市がまさに新潟県の重心に位置することから名付けられた。開館以来、2024 年現在までの来場者数 900 万人、年間 50 万人もの人々に利用される施設となっている。お年寄りはリュックを背負って朝から来るほどであるし、夜は 22 時近くまでの利用が可能だ。

行政としては、市役所の一部機能がネーブルみつけの中に出張している ―あるいは間借りしている― ともいうべき「まちづくり課」が、1 つのチャレンジであった。これは市役所という場所の敷居の高さを下げるための試みで、「気軽に来れる、相談できる市役所」を、ネーブルみつけの中に仕切りも何もなくつくってしまおうというものである。2004 年当時、このまちづくり課の第一号職員で、2024 年に 20 年ぶりにまちづくり課に帰ってきた E 氏は語る。

「当初、この課の業務というのは自分たちで課題を見つけ、自分たちで解決方法を探していく、そんなイメージでした。20 年ぶりに来てみたら、スポーツ分野ですとか文化振興、生涯学習、公民館運営などを内包するなど、対象となる業務範囲がすっかり広がっていて、その成長と定着ぶりに非常に驚きましたね」。

さて、そのネーブルみつけの中に、久住と久野先生は周囲をガラス張りにして『見える化』した運動教室を設け、施設を利用する市民が、元気な老人の姿を目の当たりにできるようにした。

このタイミングで、それまでは年に数回、1 日限りのスポット開催であった運動教室が、短くて 3 ヶ月、標準で 6 ヶ月のプログラムに改められた。2024 年現在、健康福祉課 健幸づくり係の係長を務める K 氏によれば、当時、このような運動教室は他に例がなく、ノウハウのない初めて尽くしのチャレンジだったと聞き及んでいるという。

(出典:スマートウエルネスみつけの実現を目指して)

この新しい運動教室では、筋トレ機器などの使い方を学ぶため 3〜6 ヵ月ほどのレッスンを受けるわけだが、市立病院のセンター長、高橋壮一郎先生など市民のリーダーが積極的にこのプログラムに参加し、卒業証書を作成してくれるなど運営もサポートしてくれた。これは初期の段階での市民の納得感の向上につながった。「医者お墨付きの卒業証書がある」ということが評判を呼んだからである。

高橋先生の実年齢は伏せておくが、運動教室での診断によれば体力年齢は 20 歳以上若いのではとのこと。このように医師が率先して教室に参加したことで、市民にも浸透しやすい環境が整えられていった。

前出の K 氏によれば、現在でも参加者からは「健康に対する意識が変わって以前より歩くようになった」「家族も含めて健康に対する意識が上がった」といったうれしい反応があるという。

見附市健康サポートクラブ代表の Y さんは、見附市の一市民として、運動教室の魅力をこう語る。「ほぼ 1 年間通じて休みがない。朝 9 時から夜 9 時頃まで、いつでも行ける。自宅で色々な運動器具を買っても長続きしなかったのが、友達ができて交流ができるので、それで続けることができるんです」。

同クラブ副代表の T さんの場合はこうだ。「まず教室に、6ヶ月間固定で週 2 回、同じ時間に同じ仲間と、教室生として通うんですね。これが自分にとって良かったです。そして6ヶ月経つと卒業ということになって、好きな時間に、市内各地に設けられた運動教室の好きな場所に通えるようになるんですが、この頃にはもう、運動が習慣化されているんです」。

ところで、この運動教室が始まった 2004 年当時、まだ運動教室に関するエビデンス(実施した方が良いことを示す証拠、根拠や裏付け)は少なく、参加者が「なんとなく元気になった気がする」という感想を抱く程度であった。実際その頃の見附市議会では「病気を治すのにお金を使うのはわかるが、健康な人がより健康になるためになぜお金を使うのか」という議論が起きるようなレベルではあった。

コミュニティづくり ――偶然の出会いを誘発する

ネーブルみつけの建物はもともとスーパーマーケットであったということもあり、いわゆる公民館とは造りが異なっている。壁がない構造のため、目的外の人とも出会い、あるいはすれちがうということが起こるのである。「偶然の出会いは、一日の幸せの大きな要素である」「来れば誰かと会えるということが、まちづくりの核として重要な要素である」こういった久住の思想を具現化したのがネーブルみつけであり、それゆえ 2024 年 3 月現在延べ 900 万人という利用者数が実現したのではないかと久住は考えている。

前出の Y さんはネーブルみつけに、運動教室やボランティアの打ち合わせで週 3 回通っている。T さんは運動教室のために、週 2 回をめざしているという。

「本当に気軽に入れます。よその市町村の公共施設って、利用証を出してください、窓口に来てください等と縛りがあるんですが、ネーブルみつけはいつ誰が行っても出入りができる。間口が広いんです。『未来市場』っていう、お惣菜やお菓子を買えるお店があって、それを食べられる場所があるのもいいですね(Y さん)」。

「仕切りがあまりなくてワンフロアで、入ると奥まで見通せる開放感がある。『風来人(ふらっと)』という障害者の方が働く喫茶店があって、運動教室の後に、皆さん気軽に立ち寄っています(T さん)」。

まちを縫い上げる ――先駆的な交通ネットワーク

ところで見附市は、2004 年のネーブルみつけの開館に先立ち、2003 年にコミュニティバスの運行を開始している。これは日本の中でもかなり先進的な事例といえる。これにはきっかけがあった。

2002 年の市長就任直後に、久住は提言実践首長会に入会した。これは政策を学ぶだけではなく、自ら実践し国に要望するという会で、国への提言も実際に行っており、意欲的な首長が数多く参加していた。その会の当時の四方八州男京都府綾部市長が、地域のバス会社の撤退に直面した際に市民バスとして買い取るという決断を、久住は間近で見て学んでいた。この決断は、久住の心に深く残った(そののち、久住は市長退任までの 12 年間、この会の会長を務めることになるが、それはまた別の物語である)。

さて、1956 年の昔にさかのぼる話であるが、見附市は「見附町」と「今町(いままち)」が合併してできた市であった。そんな事情もあって久住の着任当初は、それぞれのまちの中心部から、見附駅へのアクセスが悪い状態だった。「見附町と今町をどう一体化させるか」すなわちそれぞれのまちに行きやすいような環境をいかにつくるかということ。そしてまた、駅の利用を活性化させることが、久住の課題であった。こうした必要性によって、「コミュニティバスを作ろう」という考えが、久住の中に芽生えたのであった。

「これからの時代は免許の返納などで車を持たない人が増える」と考えた久住は、東京の JR山手線のように市内を回るバスを作り、それらがまちの中心地を通るようにした。そしてその路線上や周辺に、ネーブルみつけのようなたまり場を配していった。さらにはデマンドタクシーその他の手段によって路線を放射状に伸ばすことで、集落からもアクセスできる交通ネットワークづくりを行なったのであった。

このコミュニティバスの検討・運行にあたっては、交通工学・国土計画の専門家である、長岡技術科学大学の松本昌二教授に携わってもらうことができた。その際、どのバス停で何人乗ったかなどの詳細なデータを取り、ルートの再考などを行なうモビリティマネジメントを通じて、見附市の職員たちも地域モビリティを検討するスキルを身に着けていくことができた。そうしたおかげか、見附市のコミュニティバス利用者数は、2023 年には 19 万人を超え、右肩上がりを続けている。2007 年に成立した「地域交通の活性化及び再生に関する法律」により、「見附市地域公共交通活性化協議会」は、国の第一号認定となった。

2017 年、第 1 回コンパクトシティ大賞(国土交通大臣表彰)を受賞したとき、久住は質問を受けた。「他の公共交通の利用者数は減っているのに、なぜ見附市は減っていないのですか?」久住の答えは次のようなものであった。「他のまちの公共交通の多くは家と病院というように直線的につなぐのが主目的ですが、見附市では、路線近くにさまざまな施設を作りました。このように公共交通を利用する理由付けを相乗的にしてきたところが、利用率につながっているのではないかと思います」。

コミュニティバスに関するチャレンジは、現在でも続いている。都市環境課 地域交通係の S氏は語る。

「そもそも見附市のコミュニティバスは 100 円という非常に安価な設定になっていますけれども、2023 年の半ばから、市内の中学生以下の子どもたちの運賃を一律無料にしました。小さな頃から、公共交通に慣れ親しんでもらえればという判断ですね。実際、運転手の方かも、小さい子どもたち、特に小学生が乗る機会が非常に増えたと聞いています」。

それでは市民の目に、コミュニティバスはどう映っているのだろうか。

「わずか 100 円でバスに乗れる ―私たちは通称『100 円バス』と呼んでいますけれども― というのは、市として誇らしいことですね。(Y さん)」

「1 日乗り放題で 200 円という券もあって、いま市内で早朝ラジオ体操を 3 カ所でやっていますけれども、その券を使って 3 カ所全部にいらっしゃる方がいます。朝は 6 時くらいから夜は21 時半くらいまでと運行時間も長いし、運行間隔は 20 分に 1 本くらいと短いし、免許を返納したら 50 円で乗れる。私も免許返納ということになったら、ぜひぜひ乗せていただきたいです(T さん)」。

縮合政策 ――50 年後のグランドデザイン

久住は各種の勉強会やシンポジウムに積極的に参加するようにしていたが、その中で興味深い学びを得た。世界には、50 年後、100 年後を見据えたまちづくりの戦略策定をしている自治体があり、そうした自治体においては、何もしていない自治体と比較した際、10 年後にはすでに大きな差が生まれてくるというのだ。

日本にはまだそうした事例はないのではないかと聞いた久住は、各方面からの支援を受けながら、2006 年に『見附市の 50 年後のグランドデザイン』を策定した。グランドデザインは 4つの言葉に集約されており、順に「お金のかからないまち」「時間に余裕のあるまち」「心に余裕のあるまち」「空間にゆとりのあるまち」となっている。将来的な人口減や、高齢者の増加などを見据え、その上で見附のようなまちがいかに生き残っていくかということを探究し、掲げたものであった。このグランドデザインはのちに「見附市の体力や現実的な問題などを考えた上でどのように生き残っていくかを考えている、シュリンキングポリシー(縮合政策)である」と評された。

久住はこれを「健幸のまちづくり」「コンパクトシティ」「地方創生」「SDGs 未来都市」

とつながる、まちのコンセプトの心柱2 2 とし、見附の現在と未来の見取り図として描き出したのだった。

人事評価 ――挑戦しやすい環境づくり

ところで、前例のない新規事業に関わるということは、自治体にとっても職員にとっても難しいことである。従来の自治体の人事評価制度では、一度の失敗が、定年するまでの昇進に響く仕組みになっていた。「これでは新しいことに取り組むハードルが高くなってしまう。意欲的なことは何もせず大人しくしていた方が高評価になりかねないのではない?」。

そこで久住は、商社における業績評価制度の経験を活かし、就任後に半年間をかけて、見附市の人事評価制度を変えていった。その際の総務の担当補佐が真面目で意欲的な人物で、民間商社の業績評価制度を、行政で利用できる形に整えてくれた。それから 2 年ほどかけて評価の仕組みなどを周囲に説明することで、それが徐々に機能するようになってきたのである。

具体的に説明すると、一年間のノルマの達成率を見る「業績評価」と、信頼性やリーダーシップなどを考慮した「能力評価」とを用いて評価を行なうようにし、さらに業績評価のポイントは翌年への引継ぎは行なわずに、ゼロからのスタートとした。これらによって、職員が意欲的にチャレンジできる体制を整えたのであった。

久住が見附市の人事評価制度をこのように改革したことは総務省関連の書籍にもなっており、そこでは「職員をやる気にさせる人事制度」ということで、全国 9 つの事例のうちの 1 つとして取り上げられている。この改革を担当した総務課長は、そのチャレンジと実績を買われ、大阪府や山梨県など複数の県へ、講演のために招かれることとなった。

この人事評価制度は、2024 年現在まで、見附市職員をやる気にさせる制度として採用され続けている。企画調整課 総合政策室室長の H 氏は語る。

「まず、年度当初で計画を作って上司と面談をして、秋ごろに中間の面談を、年度末に 3 回目の面談をするという流れです。中間で 1 回面談を行うので、自分が当初やると計画したところの進捗管理ですとか、中間までの結果みたいなものを、上司とともに振り返ることができるんですね。取り組むべき業務の進捗管理ができる、これが 1 つ良い点かなと思います。それから、評価の見える化といいましょうか、自分の当初の計画が達成できなかったとか、評価がなかなか伸びなかった理由というのも当然自分でわかりますから、それも良い点かなと思っています」。

道 ――日本一健康なまちへ向けて

久住が見附のことを「日本一健康なまち」と大々的に旗揚げしても、当初、当の見附市民や職員は、誰もそれを信じようとはしなかった。しかしテレビなどでたびたび取り上げられることで、次第に人々に実感が湧き始め、それがモチベーション向上のきっかけになり、やがては市の自慢ともなっていった。散歩する人の数は目に見えて増えていき、「歩くことは良いことである」という認識が市民の中に共有されてきた。朝な夕なに夫妻で仲よく散策している様子などは、久住にとって実に印象的な光景であった。それに呼応するように久住が率いる見附市役所もまた、気持ちよく歩ける遊歩道をたくさん整備していった。

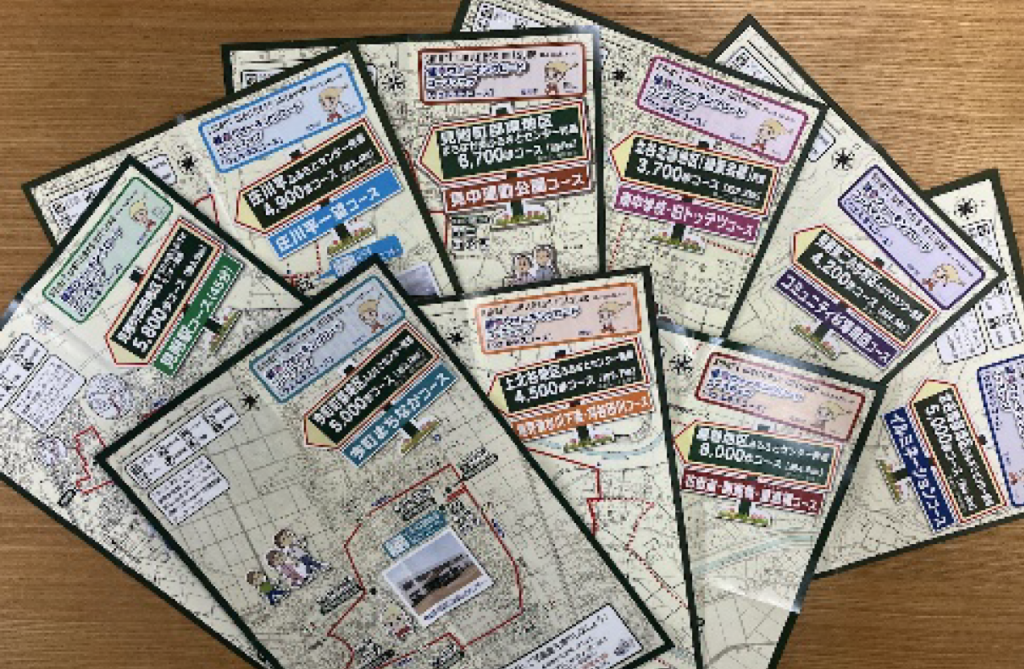

前出の T さんには、お勧めのコースがあるという。「ウォーキングロードというのが整備されていて、各地域に 2 コースずつ、全部で 22 コース、ネーブルみつけなどに地図も出ています。この中でイングリッシュガーデンからスタートする柳橋遊歩道コースが、春の健幸フェスタのときなどに皆さんにとても評判がいいんですよね。お勧めです」。

Y さんはこう語る。

「遊歩道には車も来ないですし、非常によく整備されています。やはり見附市は他の市町村とは違うところがあるのだなというのが、比べてみると感じるところです。ただ、私は健幸サポートクラブで夜にナイトウォークをするんですが、残念ながら照明設備が整っているのが 1 コースなんですね。夜にももっと色んなコースを歩きたいという要望が出ていますから、その辺りはこれからの課題なのかなと思います」。

歩行者優先 ――まちと人とクルマの関係を見直す

ところで、久住は Smart Wellness City(SWC、スマートウエルネスシティ)首長研究会の、初代会長を務めている。この研究会発足のきっかけは、全国首長連携交流会の運営に関わっていた久住が、そこで行なわれた久野先生の分科会での健康政策の発表に共感した首長たちとともに立ち上げたことであった。SWC 首長研究会は、健幸(健康の康が幸であることに留意。経緯は後述)をまちづくりの柱とするという考え方を広めるに当たって、大きな力を発 揮することになっていく。

ここに集った先生方のさまざまな提案・発表の中でも、久住にとってひときわ印象に残り、のちの施策に影響を与えたのが、自治医科大学の為本浩至先生によるものである。「自家用車に頼ることが多い名古屋での、糖尿病の発生率は高い。しかし自家用車に頼ることができず、歩かざるを得ない東京では糖尿病の発生率が低い。従って、自動車にとって少し不便な都市づくりをした方が健康のために良いのではないか」という趣旨の提案であった。

いままで久住は当然のように、点と点をつなぐためには直線の方が合理的で幸せであると思っていた。しかし「必ずしも最短経路でつながない方が幸せなのではないか?歩かざるを得ないことの方が、結果的には社会にとっても個人にとっても幸せなのではないか?」そういった視点が生まれたのである。

ちなみに SWC 首長研究会は、9 つの市の参画で始まったものであるが、2024 年現在では、130 ほどの自治体が参加するようになっている。

話をまちづくりに戻せば、久住にとって常々、道路行政に関して不可解だと感じることがあった。あるとき、小学校の前に、クルマが気持ちよく走ることができるような道路が建設された。道路構造令3は国が決めており、それに合致していないと国の予算は使えないことになっている。「スクールゾーンであるにもかかわらず、車が気持ちよく走れるというのは非常に危ない」。久住は道路構造令を見附市主体で調整できるように、国と交渉を行なった。

こうして、見附市は独自に「歩く人中心の空間としての道路」の整備ができるようになった。また、見附市では通過車両を市街地の外に誘導する仕組みも取っている。久住が市長として着任したときには、市外の人に見附市を見てもらいたいということで、まちの真ん中を突っ切るようにクルマが通過できる道路が設けられていた。それらの通過交通を外環道に誘導し、見附に用がない人はまちの外を通るように、用がある人はまちの中を通れるように、交通標識を大きく変えたのである。

3 道路法第 30 条第 1 項および第 2 項の規定に基づき、道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令

「健幸」の発明 ――wellness という概念を日本語に

久住の構想するような健康施策を市政に展開していくに当たっては、その根拠をつくらなけ

ればならない。しかし、そのエビデンスづくりが非常に難しかった。久住と久野先生との間では「おそらくこの程度には病気がなくなるはずだ」「介護も減るだろう」「絶対医療費も下がる」といった想定をしていたのであったが、医療費は国の管轄であり、なおかつ個人情報であるため、市長であっても確認することはできなかった。つまり久住たちの想定通りかどうかの検証ができない状態だったのである。

もちろん久住としては、(検証のハードルとなっている)個人情報が見たいわけではなかった。個人情報に紐づかないかたちで構わないので、医療費の増減などをデータとして確認・分析できれば良いのである。このことは当初、なかなか理解されなかったが、県に掛け合い、さらには久野先生が国に掛け合うというかたちで協力してくれたことで、徐々に国からの信頼も積み重ねられた。

かくして、個人情報を排したかたちで医療情報(医療費・介護費やレセプト情報)を取り扱い可能にするために、国の補助を得て専用のシステムが初めて開発された。同様のシステムが現在、国のベースとなり、全国の市町村でも、活用されるようになっている。

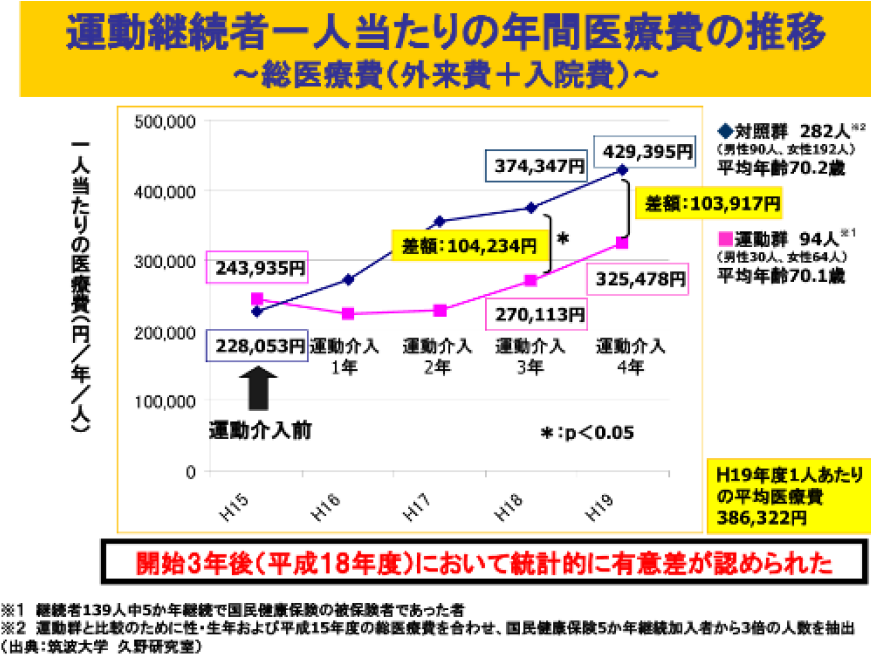

さて、そのシステムを用いて「70 歳で運動教室に行くグループ」と「行かないグループ」の医療費の差を追い続けていたところ、徐々に差がひらいていき、3 年後頃には明確な差が見えてきた。「3〜4 年経過した時点で一人当たり 10 万円/年は確実に差がつく」ということがわかってきたのである。もちろん運動教室に行くグループの方が、医療費が年間 10 万円安くなるのだ。これは見附市だけでなく、いろいろな自治体で調べても同様の結果が出た、再現性の高いデータである。

こういった施策を進める中で、久住と久野先生は、自分たちのめざす社会のカギとなる概念が wellness(ウエルネス:辞書で引けば「心身ともに健康であること」となるが、単語全体のニュアンスを日本語に訳すことは難しい)であるということを確信していた。この単語を適切に日本語に翻訳することができれば、格好のキーワードとなることだろう。そこで二人に閃いたのが、「漢字で示そう」というアイデアであった。そしてここに、「健幸(けんこう)」という、新しい造語が誕生したのである。健康の「康」を「幸」にするという発想がうまく浮かんだのも、「健康が人を幸せにする」という考えの正しさが証明され、健康をまちづくりの柱にすることが成功しつつあったればこそであった。

「健幸」という造語は、元の言葉である「健康」とうまく同音になっていると同時に、「健康」「幸せ」「コミュニティ」の意味が重ね合わされており、漢字を一目見ただけで、誰しもが意味がわかるというキャッチーさを備えている。現在ではこの言葉は、さまざまな組織や地方自治体によって広く活用されており、新たな造語としてすっかり定着した感がある。

EBPM とは ――根拠こそが人を動かす

こうして見附市における健康政策のエビデンスが次第に見えてきた。エビデンスは、人を説得するうえで最も合理的であり効果的なものである。それを漏れなく精緻に取っておく仕組みをつくったことが、以降の見附市に与えた影響は計り知れない。

納得できるエビデンスの積み上げは、久野先生はじめ、見附市の健康政策に関わってくれたさまざまな先生方のおかげであった。特に久野先生は、見附市で取り組む事業エビデンス評価指標の実施前後の数値を測ってくれていた。これが現在も見附市にとっての財になっている。またそのプロセスに携わることで、市の職員自身もデータの収集や分析ができるようになったため、それも見附市にとっての大きな財産になった。

「久野先生が入ってきてくださって、『事業を進める前と比べて進めた後ではこれだけ成果が出ています』といったデータを出していただいたことで、自分たちがやっていることはきちんと成果につながっているんだなということがわかるようになりましたし、今後進めていく際にも、市民の方々・関係機関の方々への説明に説得力を持たせることができる。見附市の健康まちづくり分野の、大きな特徴であると感じています(H 氏 企画調整課総合政策室長)」。

実際、他の市町村等に対して見附市の取り組みを発表する際にも、「必ず数値での効果が示されている」ことは、非常に感動されるポイントである。

市民に対しては、収集されたエビデンスを活かして「一歩歩いたら医療費がいくら下がるか」という、非常にわかりやすい試算などを提示し、歩くことが健康につながることを直感的に印象付けることができた。一連の見附市の取り組みは、まさに EBPM(Evidence Based PolicyMaking:証拠に基づく政策立案)の実践であった。

エビデンスの力は、対外的評価にもつながった。人口の転入・転出の社会動態においては県内では減りが少ないこと、時には出生率が新潟県トップになったことなど、自らがそこに住んでいると意識しづらいが、外部の目で、根拠を明確にして評価されることで、市民はあらためて見附というまちの良さに気づくことができたのだった。

現在では、見附には歩くことへの絶対的評価が定着してきており、「今月はもう少し歩かんきゃらのう(歩かなければなあ)」といった会話が交わされるようになっている。さらにスポーツの施策も展開されており、「市民一人 1 スポーツ」というキャッチフレーズが掲げられている。スポーツは楽しみながら運動することができるため、「健幸まちづくり」にとっては、まさにふさわしい取り組みであるといえるだろう。

無関心層 ――残りの 7 割の動かし方

しかし、どれだけ健康運動教室を開催し、3〜4 年後に医療費が 10 万円/年減ることを証明し、体力年齢が 10 歳若返ることが明らかになったとしても、参加者が対象市民の 3 割以上に増えることはなかった。残りの 7 割が、どうしても動かない。この現象を発見した久野先生は、これを「無関心層」と名付けた。

具体的には、エビデンスがあり、運動教室のことは知られていたにもかかわらず、無関心層の影響で参加者数が 1400 人ほどで停滞していた。運動教室はネーブルみつけと市の体育館の 2箇所で行なっていたが、市民の声によれば、居住地域によってはなかなかそこまで行けないということで、久住は新たに市の全域に構築した 11 ヶ所の地域コミュニティ組織『ふるさとセンター』というたまり場にて、運動教室ができるようにしていった。

T さんは、ネーブルみつけの他に、ふるさとセンターの運動教室にも通っている。

「家から歩いて行ける場所にいくつかあって、自分の行きたいところに行くことができるので、色んな場所に運動教室があるというのは利点だと思います。」

さらに久野先生と久住は『健幸ポイント』というアイデアを考えた。日々の歩行や運動に応じてポイントが貯まり、それを地域商品券や寄付の権利と交換できるというものである。そして 7 つの自治体において社会実験を通じてこのアイデアに取り組んでみたところ、いままでどれほど働きかけても動かなかった無関心層が、ようやく動き始めた。詳しく調べたところ、無関心層が動き始めたきっかけは熱心な口コミであったことから、久住は口コミの重要性を改めて認識することとなった。

健幸ポイントについて、県内でウォーキング教室も開催している Y さんはこのように語る。「やっぱり歩いただけで参加できますから。『運動教室まではちょっと通えないけれども、健康ポイントを目的に歩くだけでも』という高齢者の声をたくさん聞きます。歩いただけでもらえるというのがすごくいいところで、市民の運動の習慣づけになっている事業なんじゃないかなと思いますね」。

健康アンバサダー ――口コミと行動変容

「無関心層」「口コミ」をかけ合わせたプロジェクトに『健康アンバサダー4』というものがある。これは民間企業を中心に立ち上げた「SWC コミュニティ協議会」の人材育成部会による、全国規模のプロジェクトで、「国民の 7 割は健康に無関心である。しかし大切な人からの熱心な口コミなら、無関心な人も含め、皆の心に届く」というのが、そのコンセプトである。2024 年現在では全国 2 万 9 千人程であるが、これを国内 50 万人を目標に広めている段階である。

現在、この健幸アンバサダーが、見附市には 500 人ほどいる。そしてこの健康アンバサダーに向けて、確かなエビデンス(根拠)に基づく健康情報が、月に一度の頻度で発信されている。それをまずは口コミで家族に伝え納得してもらい、次いで友人に波及させるというように、徐々に広めていくのである。協議会の会長は虎の門病院の東大名誉教授、大内尉義先生であり、多くの医学の専門家が健康情報を作成している。

T さんと Y さんには、健幸アンバサダーとしての顔もある。

「井戸端会議の中で、こういうのがいいよ、ああいうのがいいよって話すときに、頂いたチラシをもとにして、自分の経験とプラスしながらお話ができるんですね。ただの口伝えよりも、チラシをもとに話をできるというのがとても良いと思っています。(T さん)」

「私はまずは手っ取り早い方法として妻に伝えたんですが、最初の方の反応は非常にしらんかお、無関心で。それがいまでは、私と張り合って 1 日 1 万歩を歩いています。いままでは、買い物に行くにも車を使っていて、10 分 20 分すら歩かない、持久力がない、どこかに旅行に行っても疲れたといっていたのが、歩くことに関しての態度は、非常に変わってきました。(Y さん)」

いかに無関心層に意識変革を起こし、行動変容を起こさせるか。この問題を解くことは、行政のすべての分野におけるニーズであるが、その解の 1 つは口コミにあったのである。

政策自慢合戦 ――市職員のプレゼン力を磨く

「市の職員というのは一般的に、コミュニケーション能力やプレゼン能力が低いものだと言われているんですよ」。ある時、いつものように久野先生と飲んでいた久住は、こんな話を先生に持ちかけてみた。「そうなんですか?それでしたら…」。そこから始まったのが、久野先生自身を講師とする『久野塾』である。そこでは、久野先生に月一回ほどの授業をしてもらい、市の若手・中堅職員たちがプレゼンの仕方などを存分に学ぶことができた。久野塾は 3 年ほど続き、参加した職員のプレゼン力を高めるのに大いに役立った。

また、『政策自慢合戦』も効果があった。これは新潟県の三条市と十日町市の職員たちが、「人前で堂々と整理してプレゼンができるようにしよう」と計画したもので、そこに見附市も参加させてもらったのである。各市の市長・副市長・教育長・部長や同僚の前で、各市の担当者が自慢の政策を 10 分の時間内でプレゼンを行なうことを毎年繰り返したことで、徐々にプレゼンの技術が底上げされていった。

見附市より政策自慢合戦に参加し、2 度の発表を経験した企画調整課 秘書広報室長 Y 氏は、このように述べている。

「政策自慢合戦については、自分も過去に見ていたものだったので、どういった状況で発表するのかというイメージはすでに持っていました。ですが、いざ自分が 3 市の市長、副市長、教育長の前で、比較的大きいホールでの発表ということになると、やっぱり緊張するなという感覚も持ちました。公務員というのは事務やデスクワークが得意だけれども、なかなかプレゼンテーション力がないというのは、やっぱり私も課題であると思っていて。もっと言うと、当時の市の基本的な考え方として、『市民と共同のまちづくり』というものがあった。ですから、市の考えを市民の方にいかに理解してもらえるかっていうのは、やはりコミュニケーション力、プレゼンテーション力なんだろうなということも思っていました。そんなわけで、自分自身を高めるためにもいい機会になるんじゃないかなと考えて、通常の業務と併行だったので大変ではあったんですけど『やってやろうじゃないか』という気持ちで臨みました」。

「実際に発表を終えて、うまく発表できたという、自分なりの感触もありました。ですが『計画はつくって終わりではない』と言われるように、プランやプレゼンテーションというものは、実際にどのように施策や事業展開に活かしていけるかが重要なことだと思っています。それは現在の自分の職域においても、常に意識しているところです」。

久住が奈良県でこの政策自慢合戦の話をしたところ、奈良県全体で同様の企画を行なうことになり、久住はそこでの審査員を依頼されるといった、新たなつながりを作ることができた。

久住は国の審議会や提言実践首長会など、国の政策を議論する役職を数多く務めていたが、それらに我が身一つで出かけるというのではなく、国土交通省・文部科学省・スポーツ庁、国土地理院など、さまざまな政府機関に折りに触れて見附市の職員を伴っていき、連れ回しては、国の政策がどのように議論されているのか、どのように物事が決まっていくのかということを聞かせる経験をさせた。国との接触に、市職員は当初、過度の緊張感が漂っているようだったが、現在では、必要に応じて遠慮なく相談ができるようになってきている。これもまた、市の職員のコミュニケーション力を磨く一環といえるだろう。

地域サポーター ――地域市民と市職員とをつなぐ

久住はまた、『地域コミュニティ5』というものを、13 年間かけて市内全域につくった。久住は、市の職員が「市のことは何でも知っている」と思われ相談されることや、さまざまなクレームを怖れて、住んでいる地域との関わりをできるだけ避けて定年を迎えるということを聞いていた。そこで考えたのがこの制度である。

地域が何らかのイベントをする際、職員に参加してもらい、地域にじかに入る体験を増やす。また新入職員にはボランティアとして、そのコミュニティの『地域サポーター』をしてもらう。これは「新入職員の段階から地域とかかわりを持つ」経験をさせるという意図がある。また地域の人々にとっても「新入職員にこんなことを聞いてもどうせわからないだろう」と考え、クレームは言わないだろうことから成立する取り組みでもある。

(出典:スマートウエルネスみけの実現を目指して)

この取り組みが立ち上がった年にちょうど市役所に入り、まさにその地域サポーターに真っ先に参加することになったのが、H 氏(現・企画調整課 総合政策室長)である。

「最初に取り組みが立ち上がった、葛巻地区の地域サポーターとして参加することになりました。新しい取り組みなので、まず何をしたらいいのか、何ができるのかな、という疑問が率直な印象で。ところが葛巻地区というのは、地区の運動会があったり、大ホールで敬老会をやったりとか、色んな事業にすごく力を入れていたんですね。それらに関わることで、こちらの名前を知ってもらえたり、『あの地域にはこういう方が住んでいるんだな』みたいなことがわかるようになってきた。市民の方々にも、『こういうことが聞きたいんだけど』『こういうことがしてほしいんだけど』といったかたちで、窓口としてご利用していただけました。その後の仕事でも『こういう人どこかにいないかな?』という時に、例えば葛巻のあの方にちょっと聞いてみようかなとか、そんなきっかけにもなりましたね」。

市民と市職員がダイレクトに触れ合う機会をつくりだすこの制度は、今後、まちづくりの大きな力、他都市との差別化につながっていくと久住は考えている。

災害を超えて ――ソーシャルキャピタルの向上

2005 年、それに引き続く 2006 年は、見附市にとって大きな試練の年となった。

2005 年というのは、いわゆる「平成の大合併(平成 17 年)」の年である。見附市より規模の大きい長岡市と見附市とを中心として合併協議会が行なわれ、自治体同士だけでなく市民同士でのものなども併せて、大小 6 つほどの会議が開催された。見附市は吸収される側である。会議に参加する市民たちは「もし見附市の名前が消えてしまうとしても、合併してよかったと思えるような合併をしよう」という覚悟で臨んだのであるが、帰ってきた市民たちの表情は暗かった。「長岡市は『来るなら受け入れる』程度の認識でしかない」。

このまま合併することに危機感を抱いた久住が、18 歳以上の市民を対象にアンケート調査を行なったところ、60%以上が「合併を望まない」という回答であった。

そこで久住は長岡市に連絡をし、見附市の状況を話した。「こちらとしては、とても合併できる状況ではありません」。長岡市長は納得してくれたが、その話を受けて久住は市民に、単独でゆくならよほどの覚悟が必要であり、苦い薬を飲まざるを得ないことを伝えた。

久住は見附市自律推進会議を立ち上げ、無料であった公共施設の有料化や、ごみ収集の有償化など、市民の覚悟として、実効性のある対策の数々を本会議での提案として打ち出してもらった。

このように見附市が自立への努力を始めたその翌年、2006 年の 7 月 13 日。未曾有の集中豪雨によって、新潟に大水害が発生する(7.13 水害)。見附市はこれによって 148 億円という規模の被害を受けた。そして、そのわずか 100 日後の 10 月 23 日には、新潟県中越地震が発生。今度は見附市は 480 億円規模の被害をこうむった。

こうして見附市は立て続けに甚大な災害に見舞われたのであったが、この危機に全国から、

約 3,000 人のボランティアが駆けつけてくれた。また、近隣各地からの支援もありがたいことであった。こうした出来事から久住は、「(市民に)自分一人で生きていくという考え方が変化し、人と関わらなければ生きていけないという価値観が生まれ始めたのではないか」ということを感じたのである。そのような価値観の転換が生じたのだとすれば、それは不幸中の幸いとでもいうべき出来事であろう。

この災害について、まちづくり課 課長の E 氏はこう語る。

「2006 年の夏に大きい水害があって、その秋に地震があって、1 年間くらいずっと災害対応でした。右も左もないような状況でずっと対応していたのですが、その間、ネーブルみつけが支援物資の供給基地みたいになって、本当に多くの市民の方々が足を運んでくれたんですね。1年間ほどの災害の経験の中で、皆さんがネーブルみつけを頼りにしてくれたのでしょうし、また親しみを持ってくれたと思います。そういった方々が災害から復興していく中で、市民の方と私どもまちづくり課の職員は、一緒に市民活動のあり方というか、より良い市民共同のかたちをつくることができたのかなと思っています」。

「私も 1 年間必死になって働いていて、蓋を開けてみたら、隣には日々来てくださる市民の 方々がいらっしゃったという感じで。災害に見舞われたのは、ネーブルみつけが開館してわずか一週間目のことだったんですが、その 1 年を経て、ネーブルみつけの、まちの拠点としての役割が明確になったり、果たすべき役割が精査されていったのかなと思います」。

のちの 2011 年、東日本大震災が発生した時には、見附市には福島から 500 人ほど避難があったが、その受け入れに際しては、周辺地域の中でもひときわ良い対応ができたのではないかと久住は考えている。

「被災地責任」という言葉がある。これは被災地に寄せられる支援に対して果たすべき道義的な責任のことであり、「何が起き、どのように復旧・復興を遂げ、得られた教訓は何か」といった観点から「受けた支援を次につなぐ」もの。いわば受けた支援に対する、未来へのお返しである。見附市は災害によって大きな被害を受けたが、それによってこの「被災地責任」を意識することとなった。それは福島への「お返し」につながり、見附市のソーシャルキャピタル6の高さにつながった。見附市のソーシャルキャピタルの高さは、久野先生による、他の多くの市との比較・分析によって判明したものであるが、これはごく簡単に説明すれば、人間関係が「豊か」で「厚い」ことを意味している。「見附に価値観の転換が起こっている」という久住の直感は、まさにこのソーシャルキャピタルという考えによって裏付けられたのであった。

悠々ライフ ――定年後のコーディネート

久住が当初掲げていた見附市の 4 つの健康政策(運動、食事、生きがい、検診)の中に、「生きがい」という項目があった。この「生きがい」を具現化する施策として、見附市では、定年後の地域デビューを支援するプロジェクト『悠々ライフ7』をスタートさせた。これは千葉県船橋市の『船橋市時活村』(サラリーマンを辞めた人々が集まり社会貢献をする組織)を参考にした取り組みである。悠々ライフでは、「がんばらない、競わない、出入りが自由」をテーマに、定年後の夢をゆるやかにコーディネートしており、現在では、やりたいことを持った人たちが 100 団体ほど集まっている。コーディネートする人々は「仕掛け人」と呼ばれており、この仕掛け人に応募すること自体も、悠々ライフの一環となっている。この施策は、久住がかつて久野先生に語った「定年後も週末まで予定が埋まるまちにしたい」という言葉をかたちにしたものといえるだろう。

(出典:ハッピー・リタイアメント・プロジェクト)

7 https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/4/3210.html

その立ち上げ期に携わっていた、S 氏(現・こども課課長)は、当時をこう回想する。

「立ち上げの一番最初の会議は、市として新しいというか、いままでの発想になかったものを開始するんだなという雰囲気があって、緊張した覚えがあります。その前年までは私は公民館に勤めていまして、男性が定年を迎えた時に地域でどう受け入れられるのか、どうやったらスムーズに地域に移行できるのかということを考えていたので、そこから遠くないものだという風には思ったんですが、今回お題となっていたのが『住民の活動として組み立てる』というもの。行政が企画してイベント的にやるものではなくて、住民に仕組みとしてつくってもらう必要がある。そこがすごく新鮮でした」。

「それからこの悠々ライフは『頑張らない』っていうのが大きなテーマになっていた。公民館的発想だと、どうしても『向上しよう』とかになるんですよね。会員制度にしたりして。でも今回は出入りも自由になっている。そういう部分の発想の転換に苦労しながら、プロジェクトのメンバーの中でコンセプトに外れないよう声を掛け合いながらつくり上げていった。そういう記憶があります」。

学校の改革 ――市民が支える、未来の市民

久住はまた、コミュニティと学校との関わりを改革する試みにも着手した。「学校教育においてすべてを教員のみに任せるのは、労力などに鑑みても大変に厳しい」「知育などは教員が担当するが、それ以外の部分については、地域の人の力を取り込みたい」と久住は考え、独自に「教育コーディネーター」制度をつくり、文部科学省にも提案した。それがのちに、「学校支援地域本部」、「コミュニティ スクール」といった国の制度につながっていくことになる。

当時は、2001 年に池田小学校で起こった無差別殺傷事件が社会に衝撃を与えていたこともあり、「小学校には壁を作って人を入れるな」という風潮であったが、見附市では物理的な壁を作らず、「地域の人が壁になる」という考え方で改革を進めていった。まずは学校教員から「地域にこういう人がいてほしい」という意見をヒアリングし、それらの人々を「教育コーディネーター」が探してきて教育に関わってもらうことで、地域の人々が学校教育に関わることに対する、否定的な意見を減らすことに注力した。そして、徐々に子ども達が地域の人々と関わる機会を増やし、地域の人々が学校を支えるという意識を作り、その意識を、地域コミュニティの核としていったのである。

見附市には 8 つの小学校と 4 つの中学校、1 つの支援学校があるが、2005 年段階では、学校に関わった市民の数は 701 人であった。しかし久住が『地域コミュニティ』や『悠々ライフ』など、また『ふるさとセンター』を学校の隣に作ったことで、およそ 15 年後の 2019 年には 9,170人に増えた。その数、実に 13 倍である。

教育委員会が毎年、「見附が好きか」という質問を小中学生に尋ねており、久住が市長に就任した当初「好き」の数字は 80%台であったが、やがて小学生は 97%, 中学生は 93%が「好きだ」と回答するようになったことは、久住の自慢の 1 つである。

またこちらは成人に関するデータであるが、1995 年頃から 2 年に 1 回、18 歳以上の市民に対して「見附は住みやすいか」という質問をしており、久住が市長を務めていた時は「住みやすい」「どちらかというと住みやすい」の合計が初めて 90%を超え、90.3%であった。この数値はその後さらに伸び、2022 年には合計 91.2%という結果となった。

2020 年のデータでは年代別に見たところ、20 代が一番高く 96%であり、その次に高かったのが 30 代であった。この数値の分布からすると、ここ 10-20 年間に子どもたちが地域で育てられた経験が「見附が好き」という感情をはぐくんでいるのでないかと想定される。学校は「市民を育てる場所」であるのだから、学校が積極的に地域の人々に「手伝ってほしい」と伝え、地域の人々が「関わってもいいのだ」と感じる関係を作ることが、地域に根差した学校というものの 1 つの理想の在り方であるように思われるのである。

引き継ぎ ――後継者を見い出す

久住のまちづくりの構想の核心は、「健康は個人の幸せのみならず、まちの幸せや都市の在り方へとつながる」という考え方にある。その先々に、ここまで述べてきたような各種の施策を生み出していったわけであるが、それがアイデア豊富なものに見えるとしたら、それは久住の以前のキャリアである、商社勤めに理由があるのかもしれない。

中堅商社の駐在員は、取扱い商材の範囲が広く、電話を取るまでは何の話が飛び出してくるのかわからない。そのため浅くとも幅広い知識が求められる。これに加えて久住は、関係なかったもの、離れたものをつないで新しい価値を生み出す「バリューデザイン」の考え方で仕事に取り組んでいた。この方法論が、市長時代にさらに花開いたとはいえないだろうか。市長時代の久住は、息子から「市長になっても商社のときと同じようなことをしているね」と言われたことがあったが、これはなかなか鋭い指摘というべきであろう。

さて、久住の構想の正しさがいよいよ数値や成果で示されてきたと同時に、今後の課題や展望も見えてきていた。「健康に暮らすのは、自分の力だけでは継続も維持管理も難しい。すなわち地域とのかかわりが必要である。健幸まちづくりの前進のためには、『地域コミュニティ』なども活用しながら、ソーシャルキャピタルの向上につながるような施策を導き出し、実践していくのが望ましい」。

このような新たな課題を見据えながら、年齢や健康上の問題もあり、久住は後継者を探していた。新市長に関して言えば、着実に施策を 1 つひとつ実行していける人が望ましいだろう。そのような視点で見附出身の官僚を探していたところ、国土交通省に稲田亮という人物がいるとのこと。そこで見附から打診したところ、日比谷で落ち合うこととなった。2018 年 6 月のことである。

…と、これはまるで以前どこかで聞いたことのあるような展開であるが、久住が稲田に「市長になってくれないか」と頼んだところ、果たして、当初市長を頼まれたときの久住と似たような反応が返ってきた。答えは「考えさせてください」というものであった。稲田の説得には、そののち 3 年半もの歳月がかかったのであるが、結果的に久住は無事、意中の人物に、自分の後任になってもらうことができたのであった。

「神様がついている」 ――屈しないモチベーション

久住は 2002 年に見附市市長となり、2021 年、任期 5 期目の半ばに、体調の問題を理由に職を辞した。その間に、ここまでに見てきたような「健幸まちづくり」を始めとする多方面に渡る活動をエネルギッシュに展開してきたのであり、その発想力、行動力、そして成果には圧倒されるものがある。いったい何がここまで久住を突き動かす原動力となったのだろうか。これについて久住は「神様がついている」と断言している。いったいどういう意味だろうか?

久住が大学卒業後にイワタニを就職先に選んだのは「糸偏がなかった」という消極的な理由からであったが、そのイワタニの企業理念から、実は大きな影響を受けている。その理念とは創業者の岩谷直治による『世に役立つ人間となれ、世の中に必要なものこそ栄える』というものである。岩谷が島根県立太田農学校に入った際、大橋清蔵という先生からダーウィンの進化論を聞いたことがきっかけとなり、それがのちに企業理念となったという話であった。そしてイワタニという企業自体も、それを体現するかのように、バブルの時代にも投機的なものには手を出さずに生き残ってきた。1950 年代後半から黙々と水素事業に関わり、1970 年代には水素自動車にも取り組み、ひたすら未来を追い求めてきた企業であった。

久住が見附市長になってからのある日のことであるが、市の議員の一人が久住のところに大橋清蔵について書かれた著書を持ってきて、「イワタニの社長が寄稿している」という話を教えてくれた。そのとき初めて久住は、大橋が見附出身の人物であるということを知った。イワタニの企業理念のもととなる考えを創業者に教えた人物は、実は見附出身だったのである。

そのような成り行きから、久住は「自分は見附市で経験を活かすことが天命で、そのために会社でさまざまな経験を積んだのではないか」と考えるようになった。そしてそこから「見附によかれと考え抜いたものは、どれだけ反対があっても思い切って取り組む」という、勇気とモチベーションを養ったのであった。

例えば、久住が人々のたまり場を理想としてネーブルみつけをつくろうとした際にも、周囲から多くの反対があった。土地は市が借りるというかたちに落ち着いたが、問題は建物(撤退したスーパーマーケット)の方だった。久住は県外のスーパーマーケット本社にまで連絡を取り、さまざまに交渉を重ねたあげく、1995 万円でようやくこれを買収した。「この職は天命である」「どれだけ反対があっても思い切って取り組む」。このような考えがなかったら、どこまで頑張ることができていたか、それは久住にもわからなかった。これはネーブルみつけや、それ以降に整備した数々の施設や仕組みづくりの困難さの、ほんの一部でしかない。そして、ネーブルみつけ 1 つとってみても、それなくしては、そののちの「健幸まちづくり」がまったく違った道を辿ったであろうことは、想像に難くない。なお、ネーブルみつけ落成の 7 月 3 日の10 日後に、7.13 水害という未曾有の大災害をうけ、ネーブルみつけは救援物資の集配所、ボランティアセンター等々で大活躍をし、ネーブルみつけなくしてはスムーズな復旧復興はなかったと市民に語られる場となった。久住がいうところの「神様はいた」のであった。見附市の水害対応策は国の流域治水のモデルになり、それによって、久住は、国土交通省河川事業功労者として大臣表彰をうけている。

見附市におけるこれらの事例は、まずは理想を掲げることの大切さを、次いで現実化に向けてあらゆる手段を尽くすべきことを、そして未来へつないでいくことの大切さを教えてくれる。こうして理想・現実・未来はサイクルしていく。そのサイクルに、惜しみないエネルギーを注ぐ人物がいる限り。

久住の精力的な働きは、産業を失いかけ、傾きかけていた見附のまちへと広く深く浸透し、全国でも先進的な「健幸まちづくり」を実践し続ける、魅力的なまちへとつくり変えたのである。

- 1955 年から 1972 年にかけて日本とアメリカ合衆国との間で行われた繊維絵師品の貿易についての交渉の総称 ↩︎

- 心柱(しんばしら): 建物の中央部に垂直に配置される柱で、建物の強度や耐久性を向上させる働きがある。主として多重塔や仏堂など、日本の古い高層建築物に使用されている ↩︎

- 道路法第 30 条第 1 項および第 2 項の規定に基づき、道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令 ↩︎

- アンバサダー:大使:自治体・機関・企業などから任命され、広報活動を行う人。 ↩︎

- 町内を基礎に概ね小学校区単位で地域の課題解決や活性化を図るために「地域コミュニティ」の組織化に取り組んでいます。区長会や青少年育成会、PTA などの地域の活動団体と住民皆さんの力を結集し、地域の内の絆を深め、組織や個人の活動を結びつけより大きな力として地域に役立てるものですhttps://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/4/2733.html ↩︎

- 社会関係資本。人々の協調行動が活発化することにより社会の効率性を高めることができるという考え方のもとで、社会の信頼関係、規範、ネットワークといった社会組織の重要性を説く概念 ↩︎

- https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/4/3210.html ↩︎