東 徹((一社)システム科学研究所 常務理事)

略歴:建設コンサルタントとして、近畿地方整備局、近畿運輸局、京都府、京都市、神戸市などの道路・交通政策、計画立案・評価、将来交通量推計、費用便益分析などに携わる。

現在はNPO法人「持続可能なまちと交通をめざす再生塾」理事も務めている。

著者:伊地知恭右

監修:筑波大学教授 谷口綾子

インタビュー:筑波大学修士課程(2023年度修了)溝口哲平

(2024年1月25日インタビュー実施)

文字起こし/編集:筑波大学修士課程1年 大月崇義

Introduction 「地域モビリティプロデューサー」とは

日本の地域公共交通は危機に瀕しています。鉄道や路線バスの多くは不採算路線となっており、減便か、最悪の場合には廃線や撤退を余儀なくされています。これは取りも直さず、全国で多くの交通弱者が生まれていること、そしてこれからも生まれ続けることを意味しているでしょう。都市部のようには公共交通等の交通網が発達していない、地方住まいの人々は、クルマを運転できないというだけで、誰もが交通弱者になり得るのです。

こうした状況で重要となってくるのが、「地域モビリティプロデューサー」の存在です。この言葉は造語ですが、特定の地域においてモビリティ(公共交通を始めとした、人々の移動を可能とする力)をプロデュース(既存のシステムをうまく組み替えたり、新しい仕組みを生み出したり)していけるような、能力および権限を併せ持った人物を意味しています。この文章は、現在、地域モビリティプロデューサーの候補と目される人々に行なったシリーズインタビューを、当人の語りを中心にして構成し、日本の地域公共交通のこれからを、その“語り”から展望しようとするものです。

Part I 理想の人材とその育成を語る

――はじめに、地域公共交通の課題解決に向けて、理想の人材のイメージがあれば、お聞かせください。

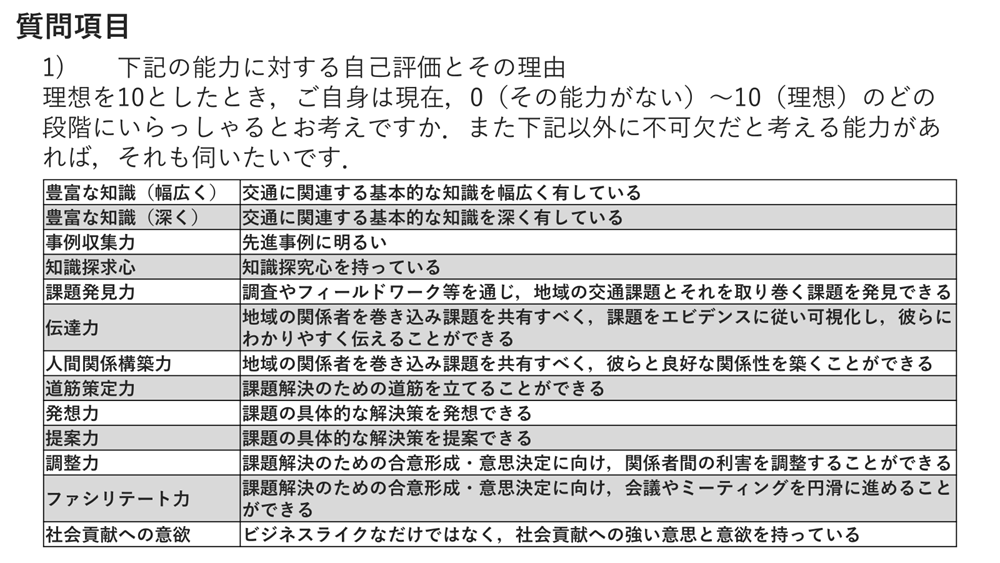

いただいた自己採点シート1にあるような項目-豊富な知識・事例収集力・知識探求心・課題発見力・伝達力・人間関係構築力・道筋策定力・発想力・調整力・ファシリテート力・社会貢献への意欲の11項目-について、幅広い力があればいいなと思います。

でも人それぞれ得意・不得意があって、1人でなんでもできるわけじゃない。得意・不得意の項目を補い合うチームを形成することが必要なのだと思います。

――様々なタイプの方がその得意不得意を補い合うというようなイメージですか。

そうですね。この11項目に挙がっているようなことについて、「誰かがこれができる」みたいな感じになっていると、いいチームだなと思います。

――チーム全員がモビリティプロデューサーになる、というイメージでしょうか。それとも、チームを引っ張るような人材こそ、育成すべきモビリティプロデューサーという感じでしょうか。

そこは難しいですね。「一人で何でもできる人」はなかなかいないし、簡単には育たない。「チームを構成できる人を育てていく」という進め方で良いと思います。前に出るのが得意な人もおれば、縁の下が得意な人もおるやろうし、成長の仕方もそれぞれだと思うので。

――ありがとうございます。ここでイメージされているチームというのは、業務やプロジェクトごとに外部人材も含まれると思いますが、外部人材に望まれる資質はどんなものでしょうか。

行政の方とのやりとりは、時間や手間がかかることもありますが、話を聞いてくれて-納得してくれるかはその時々ですが-一緒に物事を動かしいくような、行政ならではの役割と力を発揮していただけるとありがたいですね。

事業者の場合は、会社内で企画を通していくようなアイデアマンの方がいると面白い仕事ができます。先ほどのような行政の方とそういう事業者が組んで生まれたプロジェクトのお手伝いする、そんなチームづくりになることもあります。

いずれにしても、資質について「こういう人」って言うのはなかなか言い難いですけど、でも後ろ向きじゃない方が楽しい。仕事を減らすことが最優先の人とは、あまり楽しくないですね。

――ここまでお伝えいただいたような理想の人材を育成するためには、どんな取り組みが必要だと思われますか。

育成するための方法は一概には言えないですが、そういう理想の人材は「地域公共交通の課題解決に万能薬はない」「他の事例を持ってくるだけでは解決しない」「何かを解決すれば次の課題が浮上してくる」ということを分かっていて、「今は何が必要かを何度も繰り返して自問自答できる」人だと思います。そのような自問自答の積み重ねが理想の人材に至る道じゃないかと思います。

――簡単に解決できるものではなく、万能薬もないと思っている。

人材育成だけじゃなくて、交通あるいは地域課題の解決策っていうのは「特定の知見を持って来たらすぐできる、なんてことはない」ということが、ちゃんと身に染みて分かっているかというのが大事だと思いますね。

―― 身に染みるというのは、ご自身の経験から感じられていることかなと想像しますが、どういった経験が契機になったのでしょうか。

ひとつの成功経験ではなくて多数の失敗と後悔から見えてきたものですね。今の地方の問題:「日本の津々浦々に人々が、幸せに暮らし続けていくにはどうすれば良いか?」の答えはまだみつかってないと思うんです。なんとかやりくりしていくことでしか、解決に向かえない気がしています。

中には「こうやれば大丈夫」みたいなアプローチをする方もいますが、それはちょっと何かを見落としていたり、軽く考えてしまっていたりする部分があると思いますね。

――適切な人材が育つために必要な取組とは何でしょうか。

基本は、体験の積み重ねだと思います。最初は知識とか引き出しみたいなことを学ぶ部分もあると思うんですけど、実際に地域の課題の解決に向けて取り組む中で、知識や引き出しをどのように応用していくかという経験を積む。例えば、泳げるようになるには、練習という経験が必要で、練習しているうちに泳げるようになる。さらに泳ぎが上手くなるには練習を積み重ねるしかない。近道はない。それに通じるところがあると思います。

練習の質をあげる方法はありますね。例えば自分のレベルに合った練習メニューに取り組むことですね。私も携わっている再生塾2も事例の一つですが、地方行政の交通担当の方って、どうしても2~3年したら異動してしまいますが、着任後に初めて地域モビリティに取り組むような方の育成パターンとして、再生塾は自信を持ってお薦めします。

地方の課題を解決しようとするは、なんとかやりくりする必要があると申しましたが、やりくりする際に頼りになるのが「共同体の力」だと思います。バス路線が新設されたけど、1日に4往復しかない。でも利用しないとせっかく新設されたバス路線もなくなっちゃうよと自治会の会長さんが利用促進に取り組んだ結果、利用者が増えて増便されるようになった。そんなモビリティ・マネジメントは「共同体の力」の成果ですよね。

この「共同体の力」という視点は再生塾にもあてはまるのではないか、と小池淳司3先生(神戸大学)が指摘されていて、なるほどなぁと思いました。再生塾という共同体に参加することにより、悩んでいることを相談ができたり、プロジェクトに一緒に取り組んだりといったふうに繋がっていく。

――そうした共同体が、人材育成の上で重要なファクターになるんじゃないか、ということでしょうか。

重要なファクターでしょうね。人は1人では成長できないから。

Part Ⅱ 再生塾を語る

――人材育成におけるご意見には、再生塾の運営というご経験も大きいのかなと感じました。再生塾における学びと業務を通じた学びには、どのような違いがあるのでしょうか。

業務の経験は大きな学びだと思います。一方で、再生塾は「業務ではない」ー業務ではないからこそ、立場にとらわれずに、本質的にはどうすべきか?ということを考える機会になっている。再生塾では、実際に課題を抱えたフィールドを取り上げて具体的な議論を深めていくので、「業務ではない」ながらも、業務に近い経験が積めるのが良いところです。

――「本来どうすべきか」といった考え方は、オフ・ザ・ジョブ4でないと得られないという感じでしょうか。

オン・ザ・ジョブ5でも「自分の立場としてはこれを進めるべきだけど、本来だったらやめた方がえんちゃうか」と感じることってあると思いますが、なかなか口には出せない。オフ・ザ・ジョブでなら、本来どうすべきか視点で発言をしたり、考えたりしやすいと思います。

もちろん、オン・ザ・ジョブでも「本来だったら」が言えれば良いけれども、糊口を凌ぐ上では難しいこともあるし、そもそも気づかないかもしれない。オフ・ザ・ジョブだからこそ、今までずっと疑問なくやってきたことを「ひょっとしたら違ってたかも」と気づける利点はありますね。

―― 一方で、「実際の業務において責任者として課題解決に携わる」というプロセスの重要性を指摘される方もいらっしゃいます。

責任者として携わる重要性は、とてもよくわかります。経験の質が違う。ただ、みんながいきなり責任者として経験を積めるわけじゃないので、そこまで力がついてない人の訓練の場として、再生塾のようなオフ・ザ・ジョブの意義もある。水泳の例えに戻ると、真剣勝負の試合から学べることは大きいけれど、試合の前には練習から学ぶ必要がある。人が育つにはレベルに合った経験が必要ということですね。

―― ありがとうございます。オフ・ザ・ジョブの大切さを教えていただきましたが、オフ・ザ・ジョブをリードする講師の方に求められる姿勢はどういったものでしょうか。

再生塾は、グループごとに与えられたフィールドの課題を掘り下げて提案する、というやり方をしていますが、その過程で各グループ内での話し合いを大事にしています。途中、講師として「こうだろうな」と思ったとしても、いきなりそれを押し付けるんじゃなくて「なぜそんな風に思うのか、なぜそれがいいと思うのか」といった質問を投げかけます。その質問に対する議論がどこへ進んでいくのか見守って、袋小路に陥ってしまったら、新しい視点に気がつくような質問を投げかける。

そのような投げかけと議論を通じて自分で考えることを促す役割を務めていることから、再生塾では講師のことをラーニング・ファシリテーター6と呼んでいます。老子曰く、魚を与えるのではなく釣り方を教えよ、ですね。

――再生塾の15年ほどの歴史の中で、印象的な受講生を挙げるとすれば、どんな方だったでしょうか。

鉄道事業者で、今はバスの自動運転プロジェクトに取り組まれる方ですが、再生塾に来た頃は財務畑で企業会計等に従事されてました。それでもプロジェクト的なことを考えたい!ということで再生塾に来られた。とても熱心に取り組まれていたのですが、再生塾で提案したことを具体化するのは提案を受けられたフィールド側の方であって、自分が携わられるわけではない。それで、今度は自分の会社の中でプロジェクトを立ち上げられた。再生塾の15周年交流会にも来てくれて近況などを話してくれました。

――ありがとうございます。受講生のその後、といったところで他にもエピソードがあればお聞きしたいです。

15周年記念会の時には昔の塾生さんに何人かスピーチしてもらいまして、その中の男性の行政職員の方は「普段は窓口業務に従事しているけど、再生塾に来れば課題をどう解決するかを考えられるのでとても楽しい」と話されていた。同時に「後輩たちがルーチンのような仕事で疲弊しているのを見ていると、とても悲しい気持ちになる」といった話もされていました。

他にも「再生塾はとても楽しい」と言ってくれた女性の行政職員の方は、アドバンスドコースを修了後に、近隣自治体の交通政策担当者に声をかけて意見交換-飲み会-を企画・運営されているそうです。そんな印象深いエピソードがいくつかありますね。

――再生塾が、日常業務の原動力になったり、その後の動きのハブになったり、そんな感じがしますね。

そうですね。結局は、楽しいってことが大事なのかなと思っています。

――最後に、再生塾の取組で苦労されたことがあれば、お聞かせください。

活動を継続する財源確保には、いつも頭を悩ませています。ドラッカーの『非営利組織の経営』7の考え方を参考に、セミナーの受講料だけではなく、会員・参助会員の会費(寄付)も財源として拡充していきたいと考えています。

また、世の中を変えていくためには『議員セミナー8』の効果を期待しているのですが、参加者の確保に苦戦しています。

Part Ⅲ 自分自身を語る

――ありがとうございます。次から質問の趣が変わりまして、何を原動力として現在の活動を続けておられるのか、今日までのキャリアの経緯などを伺いたいと考えています。

原動力は「好きこそものの上手なれ」ですかね。自分の能力が社会を良くすることに少しでも貢献できれば、社会への恩返しになれば良いなという思いも原動力ですね。

――ありがとうございます。交通の分野は昔から好きだったのでしょうか。

特にバスオタクとか鉄道オタクとかではないです。目の前に何か困っている人・状態があると、なんとか解決したくなるっていうところは昔からあります。

――困難を解決する取り組みというか、プロセス自体が好きだという。

そうですね。

――目の前の困っている人・状態というのは・・・。

何でもいいんじゃないかなと思います。僕の場合はね。

――大学時代の頃から「目の前の課題解決」に興味があったのですか。

そうなのかもしれないですね。コンサルタントになりたいと思ったのも、そういうことじゃないかな。何か問題を解決して社会に貢献したいみたいな。そんな簡単じゃないなということが、そのうち分かるわけですけど。

――そうじゃないと感じ始めたという部分を、掘り下げてお聞きしたいです。

コンサルタントの業務というのは、多くは行政から発注される。そこには、利用者を増やしたいとか、あるいは採算性が厳しい部分をもうちょっと改善したいとか、そういう大きな目的みたいなものがあるんだけれど、その目的が各業務で必ずしも解決するわけではない。やってみたけどうまくいかなかったなっていうことはある。働き始めると、そういうことを何度か経験するかなと思います。

――ありがとうございます。先ほどの「社会への恩返し」という感覚をお持ちになったのはいつぐらいからでしょうか。

いつからかはちょっと分からないですけど、アメリカの先住民、ネイティブアメリカンの教えがきっかけでした。彼らは職業というほどしっかりしていないんだけれど、自分の得意なことを生かして、彼らの共同体-村みたいなところですけど-そこへ何かをするということが常識みたいになっている。子供の頃は村が自分を育ててくれて、年を取って働けなくなったら村に寄りかかることになる。だから働ける間に何か村に対して恩返しをする、という考え方を聞いたときにそれはとてもいいなと思ったことがきっかけになっています。

――先にお話しいただいた地域課題の解決や人材の理想像にもつながるようなお話ですね。その後、現在のキャリアに影響を与えた人はいらっしゃるのでしょうか。

再生塾の初代理事長である故北村隆一9先生を筆頭に、正司健一10先生(神戸大学)、土井勉11先生(一般社団法人グローカル交流推進機構)、中川大12先生(京都大学)、村尾俊道13さん(元京都府)、大藤武彦14さん(株式会社交通システム研究所)、小池敦司15先生(神戸大学)、本田豊16さん(富山大学、元兵庫県庁)などの理事の方々にいろんな影響を受けたなと思います。

藤井聡先生(京都大学)も大学の同級生なので影響は大きいですね。

――そういった方々との関わりの中で、具体的にどういうことがあったかをお伺いできればと思います。

「交通とまちづくりの問題をどう解決するか」という話をしていたときに、北村隆一先生が、「日本は行政の担当者が短期間で異動してしまうので、行政担当者の人材育成は重要な要素の一つでないか」と話をされていて、そこから再生塾が始まりました。先に申し上げた初期理事メンバーの北村先生に対する尊敬の念は非常に大きかったのですが、北村先生は再生塾初代理事長に就任されてから2ヶ月くらいでお亡くなりになってしまったのですね。もし北村先生がご存命だったら、僕達初期理事メンバーも北村先生にいろいろ不満を抱くようになっちゃうかもしれないじゃないですか。でも北村先生はもう心の中にしかおられないので、いつまでも尊敬の念が消えない。そんな「故人への目線」は、再生塾が15年以上も続いている理由の一つであると思います。

――ありがとうございます。書籍や出来事などからの影響もございますか。

書籍だと、地方交通だけには限らないんですけど、大学院2回生のとき、コンサルタントへの就職が決まったぐらいの頃にたまたま巡り合った『コンサルタントの秘密』17という本がありましたね。アメリカのIBMのワインバーグっていう人が書いたもので、面白かったし、とても影響を受けたなと思います。

――コンサルタントとはどういうものだとか、そんなことが書かれているのでしょうか。

エピソードがたくさん載っていて、そのエピソード毎に教訓の法則のようなものがついているのが面白い。例えばオレンジジュース・テストっていうエピソードでは、ある企業がホテルに対してこんな相談をする。「ホテルで200人を集めて、朝7時に絞りたてのオレンジジュースで乾杯したい。」このとき、「はいはいわかりました」と深く考えずにOKっていうホテルは、問題の重大さがわかっていないのであまり信用できない。また、「そんなの絶対できません」っていう人も、何もお願いできないし今後も付き合えない。じゃあどんな対応が良いかと言うと「それは可能ですよ。ただ、それにはこういう条件があります。これにはいくらかかります」っていう答えをする人・・・そういうエピソードが色々載っています。

こんなことはできますか、って言われたときに、できない部分は何なのかを明確にする。例えば期限が難しいのならもうちょっと先ならできますとか、そういうような形でクライアントと交渉する必要があるとか、そんなヒントがたくさんあったかなと思います。

――ありがとうございます。その他に、影響を受けた出来事としてはなにかございますか。

再生塾の現理事長の村尾俊道さん(元京都府)と仕事をしていたときのエピソードですが、例えば、とある工業団地の通勤モビリティ・マネジメントのプロジェクトで村尾さんが説明に行ったとき-そのとき僕は現場に入ってなかったんですけど-、毎回でなくていいからバスで通勤しませんかといったことを投げかけたら「そもそも渋滞するのが悪い。道路をもっと作られへんのか」とか、そんな話になったそうです。村尾さんは道路の説明に行っているわけじゃないし、道路を作る仕事をしているわけじゃないのでそんなこと言われてもどうすることもできない。ですから「これはあかんかったな、失敗やったな」と思ったそうですが、あるタイミングで工業団地の役員の方が「みんなの気持ちもわかるけど、道路はすぐにはできへんし、一回やってみんか」みたいなことを仰って。そこから流れが変わり「まずはやってみよう」ということになったそうです。簡単に諦めへんぞ!と思えるようなエピソードで、印象強く覚えています。

(了)

付録

以下に注1で述べた事前の自己評価に関する項目を掲載する。

- 事前に自己評価を依頼している.本物語末尾に記載. ↩︎

- 持続可能なまちと交通をめざす再生塾:主に関西地方を中心に,行政職員・企業の担当者・議員等を対象として,まちづくりと交通政策を推進するための理論的実践的情報提供,取り組みへの支援,人材育成,企画提言,調査研究,技術の普及などに関する事業を行うNPO法人.

以下に再生塾についての物語を記載.

https://mobility-chiebukuro.jp/20250214_10/ ↩︎ - 小池淳司:神戸大学大学院工学研究科 教授。専門は社会基盤,土木計画学,交通工学.現在は再生塾副理事長を務める. ↩︎

- オフ・ザ・ジョブ・トレーニング(OFF-JT):社外研修やセミナーなど,普段の業務から離れて知識やスキルを学ばせる人材育成の手法. ↩︎

- オン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT):普段の業務を通じて知識やスキルを学ばせる人材育成の手法. ↩︎

- ラーニング・ファシリテーター:必要な場面で「質問」を投げかけることにより,問題解決に向けた共同作業を活性化させるという,再生塾独自の役回り.現在は運営陣や過去の受講生の一部が担っている. ↩︎

- P.F.ドラッカー著,上田惇生訳,『非営利組織の経営』,ダイヤモンド社,2007. ↩︎

- 議員セミナー:再生塾が実施している,主に地方議員を対象とする交通政策についてのワンデーセミナー. ↩︎

- 北村隆一(1949~2009):京都大学名誉教授.交通行動分析,需要予測の分野の第一人者. ↩︎

- 正司健一:神戸大学名誉教授。再生塾三代目理事長. ↩︎

- 土井勉:(一社)グローカル交流推進機構(GLeX)理事長。再生塾二代目理事長. ↩︎

- 中川大:京都大学名誉教授.富山大学名誉教授兼特別研究教授. ↩︎

- 村尾俊道:再生塾四代目(現)理事長. ↩︎

- 大藤武彦:(株)交通システム研究所代表取締役. ↩︎

- 小池敦司:注4を参照. ↩︎

- 本田豊:富山大学教授. ↩︎

- G.M.ワインバーグ著,木村泉訳,『コンサルタントの秘密:技術アドバイスの人間学』,共立出版,1991. ↩︎