背景

湖西市は、トヨタグループ創始者である豊田佐吉翁のふるさとであり、ものづくりのまちとして、スズキ㈱など自動車関連産業を中心に工業が発展しています。

Maas(Mobility as a service)事業により、既存交通の効率化や、利便性の向上等の取り組みを進展させることで、市民の移動の利便性と持続可能性を向上させ、高齢化社会においても安心して暮らし続ける地域を創出するには、公共交通も持続可能なビジネスモデルへ転換していくことが必要と考えていました。市内を走行する企業シャトルバスを地域移動資源として活用し、車に頼らなくても豊かな生活を送ることができるよう、市内企業の協力のもと市内企業が運行するシャトルバスに市民が乗る新たな移動手段の仕組みを検討しています。

実施内容

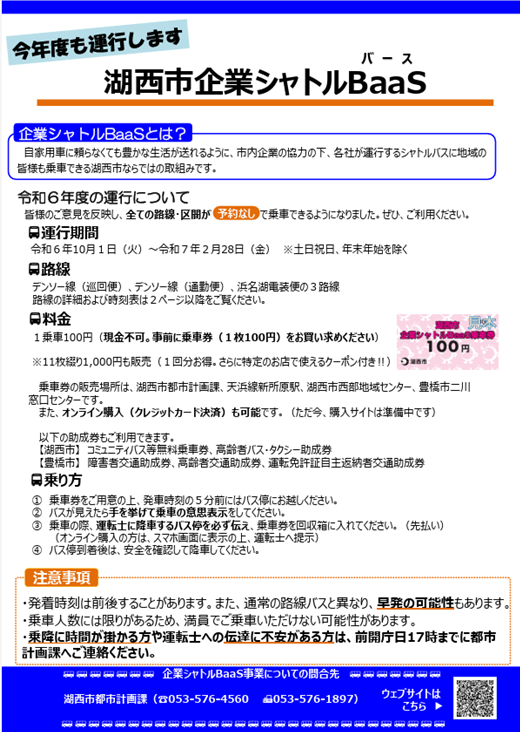

企業シャトルバスが多く運行されている点に着目し、各社のシャトルバスに地域住民も乗車できる「湖西市企業シャトルBaaS」の実証運行を継続しています。

企業シャトルバスを公共交通の枠組みに組み込むことを目標に、企業、地元タクシー事業者、運輸支局との調整を綿密に実施し、湖西市民および豊橋市民が利用可能な移動手段として実現させました。工夫点として、企業の従業員の移動に支障をきたさない運行形態、予約システムを導入しています。

企業シャトルバスの利用促進として、市民に対してはまず乗車経験をしていただくため、市職員が立ち会ってバスの案内を行っています。シャトルバスの運行企業に対しては従業員の乗降者数が少ない時間帯を選び、かつ住民の混乗に関する周知を実施しました。また、モニター期間中は市職員も実際の混乗の様子を視察しました。

令和6年度では予約なしの運行を実施し、利用者数の増加を目指しています。今後の展望として、市の担当者は以下の点を課題として挙げています。

①現在、定時定路線での運行であり、区域運行(自由乗降)の運行形態を実現への挑戦

②市が想定している公共交通の枠組みに適した予約システムの導入検討

◆これまでの実施状況(実証実験)

<令和2年度> 令和2年11月30日~令和2年12月25日

令和3年1月12日~令和3年1月29日

<令和3年度> 令和3年12月6日~令和4年1月25日

<令和4年度> 令和4年8月1日~令和5年1月31日

<令和5年度> 令和5年9月1日~令和6年1月31日

<令和6年度> 令和6年10月1日~令和7年2月28日

ポイント

- 行政側に対しては、公共交通の枠組みとして実施するため、運輸支局との相談が重要となりました。

- 【現場での障壁】道路運送法の枠組みで出される通達の解釈・整理が必要

- 【解決策のヒント】運輸支局等の行政機関との綿密な打ち合わせの実施

- 企業側に対しては、運行管理面での負担が大きくなるため、事業実施にあたっては企業側との密な情報共有が非常に重要となります。

- 【現場での障壁】企業側の従業員の移動に支障をきたさない運行形態の作成

- 【解決策のヒント】企業側との継続的な調整、密な情報共有

- しかし、市民の自動車依存率は高く、企業シャトルバスも含めて市内公共交通の利用割合は高くありません。自動車ほど便利ではない中で以下にバスに乗車していただけるか、という点で非常に苦労したとのことです。

- 【現場での障壁】市民の公共交通に対する意識改革・行動変容の難しさ

- 【解決策のヒント】市職員による高齢者サロン等への訪問、企業バスへの立ち合いによる公共交通に対する抵抗感を少しでも減らす取組みを実施

- 道路運送法の申請手続きに2か月程度の時間を要するため、余裕のある運行開始の妨げになる可能性があります。

- 【現場での障壁】運輸支局等の行政手続きの負担

- 【解決策のヒント】国に対する申請手続きの簡素化の提言

- 企業シャトルバスの運転士の資格条件として講習会の受講が求められており、自動車学校等とも調整が必要となります。

- 【現場での障壁】事業関係者以外の機関との調整

- 【解決策のヒント】各機関への事業理念・目的、必要性の共有

<困っている自治体に本当に伝えたいこと>

・企業側、行政側と密な情報共有を行うなど、関係者との調整を継続的に実施することが大切です。

・利用者数の増加のために市民の協力が必要であり、必要に応じて利用者が集まる施設への訪問等の実施が有効であると考えられます。

【資料・参考情報】

湖西市HP:企業シャトルBaaSについて